学習管理システムMoodleを活用した授業支援

1 はじめに

教育現場でのICT環境が整備され,ネットワーク利用が一段と高まり,学校だけでなく,自宅や学習合宿,長期入院先の病院などから学習を支援するシステムの導入が求められています。学習者がネットワーク上の学習教材などを利用するe-ラーニングや学習に必要な教材の配布・管理を総合的に行うシステムをLMS(Learning Management System:学習管理システム)といいます。LMSにより,教師と生徒との双方向型の授業の実現や教師が目の前にいなくても生徒が主体的に学習に取り組むことができるようになります。ここでは,LMSの一つである『Moodle』(ムードル)を使用し,LMSを活用した授業支援について検証しました。

2 学習管理システムについて

(1) 『Moodle』とは『Moodle』とは,コンピュータを利用した教育,学習活動を支援するシステムです。生徒のオンライン上での学習を促進,管理することができます。オープンソースのソフトウェアで無償配布(http://download.moodle.org/2x/ja/)されており,日々改良が加えられながら世界中の高等教育機関などに導入されています。『Moodle』の主な機能としては次のようなものがあります。

ア 授業で使う資料・教材の提示

イ 小テストの実施

ウ 課題の出題と回収

エ アンケート調査の実施

オ フォーラム(掲示板)での意見交換 など

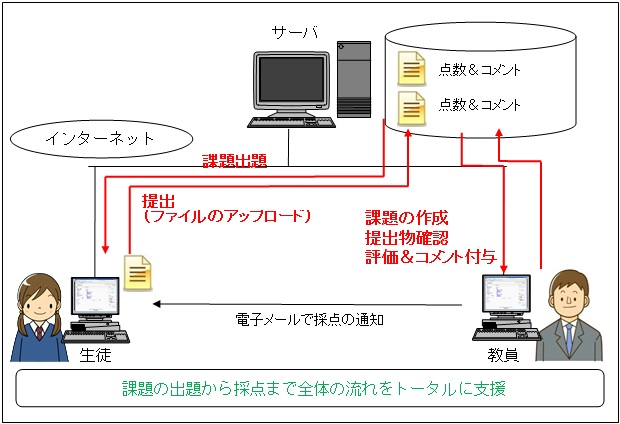

(2) システムのイメージ

端末上では,ウェブページの一種として動作するので,ウェブページを見ることができる環境があれば,利用することができます。また,外部から『Moodle』を導入したサーバに接続できる環境があれば,生徒の自宅など,いつでもどこからでも利用することが可能となります。

図2-1 学習管理システムのイメージ

|

|

| 自宅コンピュータからのアクセス | タブレット端末からのアクセス |

(3) 必要な環境と準備

『Moodle』は,Linux,Windows,Macintoshとほぼ全てのOSに対応したパッケージが用意されています。サイト管理者は,下のような仕様のコンピュータに『Moodle』を稼働させるために必要なソフトウェアをインストールしてサーバを構築します。学校でサーバを構築するか,『Moodle』がインストールされた環境を用います。利用者側である教員や生徒には,通常のInternet Explorerなどのブラウザがあれば『Moodle』を使用することができます。

| コンピュータ仕様(例) | |

| ハードウェア | CPU:インテルPentium4 3.2GHz メモリ:1.99GB RAM HDD:60GB |

| ソフトウェア | OS:Linux FedoraCore3 ※これらはすべてフリーソフトウェア スクリプト言語:PHP データベース:MySQL ウェブサーバ:Apache |

Linuxサーバを使って自分でサーバを構築する場合,『Moodle』公式サイト(http://docs.moodle.org/2x/ja/)の手順に従います。主な手順は,次のようになります。

①Linuxサーバの各種サービスであるApache,MySQL,PostgreSQL,PHP,phpMyAdminをインストールし,動作確認をします。

②公式サイトより『Moodle』パッケージをダウンロードし,解凍します。

③解凍された『Moodle』ディレクトリを /var/www/html に移動します。

④『Moodle』インストーラーを起動し,画面の指示に従いインストールします。

⑤インストールされた『Moodle』を日本語化します。

⑥『Moodle』の管理画面を開き,コース設定やユーザ登録などを行います。

(4) 代表的な機能の仕組み

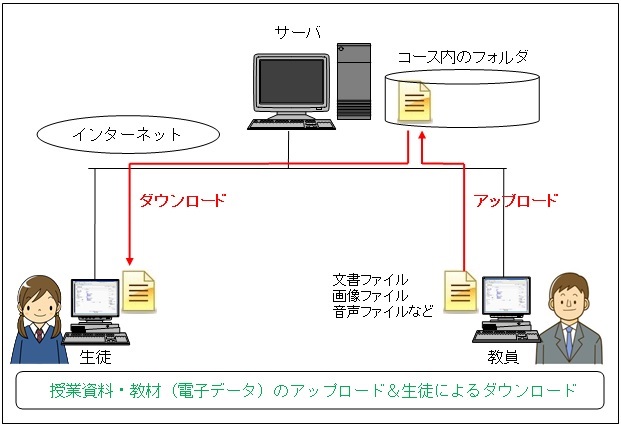

ア 授業で使う資料・教材の提示

『Moodle』では,ワープロの文書や写真,スライドなどの電子データ(ファイル)を生徒へ提示することができます。各コースには教員が自由に使えるフォルダが用意されるため,このディレクトリを表示することで,教員がアップロードしたファイルを生徒にダウンロードさせることができます。

図2-3 授業で使う資料・教材の提示

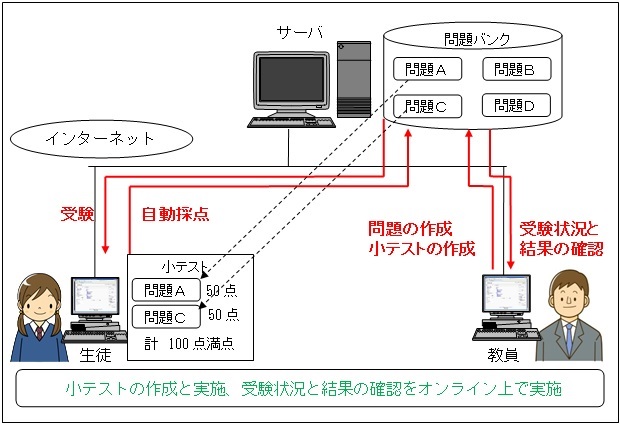

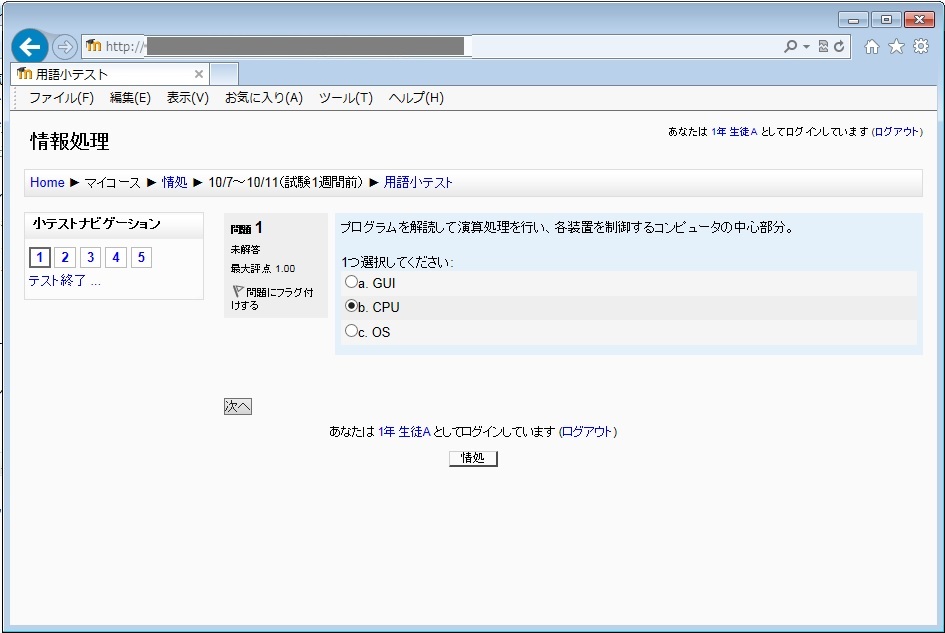

イ 小テストの実施

『Moodle』を使うとオンラインで小テストを実施することができます。「小テスト」は複数の「問題」によって構成されます。あらかじめ「問題」として問題文や正答・誤答などを設定しておくことで,採点作業などを全て自動で『Moodle』に行わせることができます。

図2-4 小テストの実施

ウ 課題の出題と回収

『Moodle』では,生徒が作成した電子的なデータ(ファイル)を生徒自身に提出させ,それを回収する機能があります。この機能を使えば,一人一人の生徒に点数をつけてコメントを返すこともできます。

図2-5 課題の出題と回収

3 学習管理システムの活用例

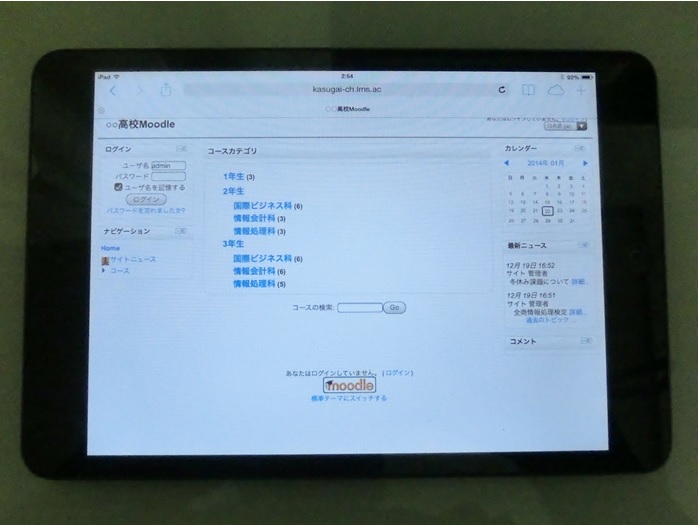

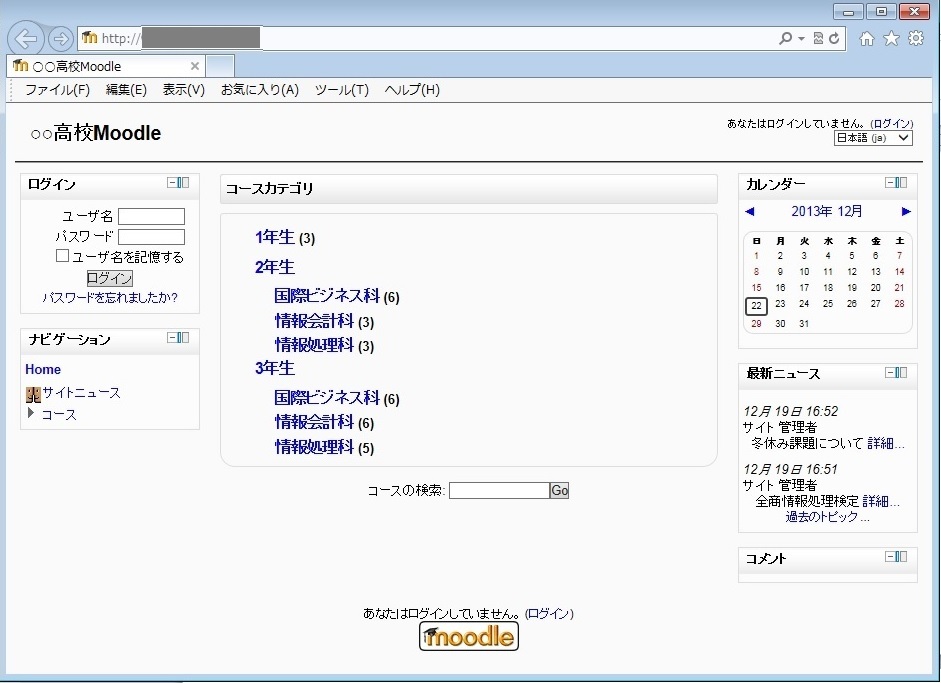

この研究では,生徒の自宅からの接続が可能な外部のレンタルサーバを利用して「○○高校Moodle」サイトとして設定し,検証しました。(1) 『Moodle』へのアクセスとログイン

ア 『Moodle』はウェブブラウザから利用します。利用するには,まずブラウザを起動して,『○○高校Moodle』サイトのトップページを開きます。

図3-1 ○○高校『Moodle』サイトのトップページ

イ 『Moodle』を使用するために必要なアカウントのデータは,サーバで管理されています。トップページの左側にある「ログイン」部分に,ユーザ名とパスワードを入力し,ログインして利用することができます。

(2) 『Moodle』を利用するための準備

ア 「カテゴリ」と「コース」の作成

『Moodle』では,一つ一つの授業に相当するものを「コース」と呼んでいます。「コース」はいくつかの「カテゴリ」(グループ)に分類することができます。まず初めに,サイト管理者としてログインし「カテゴリ」と「コース」を作成します。この例では,下の図3-2のように学年を「カテゴリ」,学科を「サブカテゴリ」として設定し,該当するカテゴリに各授業を「コース」として登録しました。

図3-2 「カテゴリ」と「コース」の作成

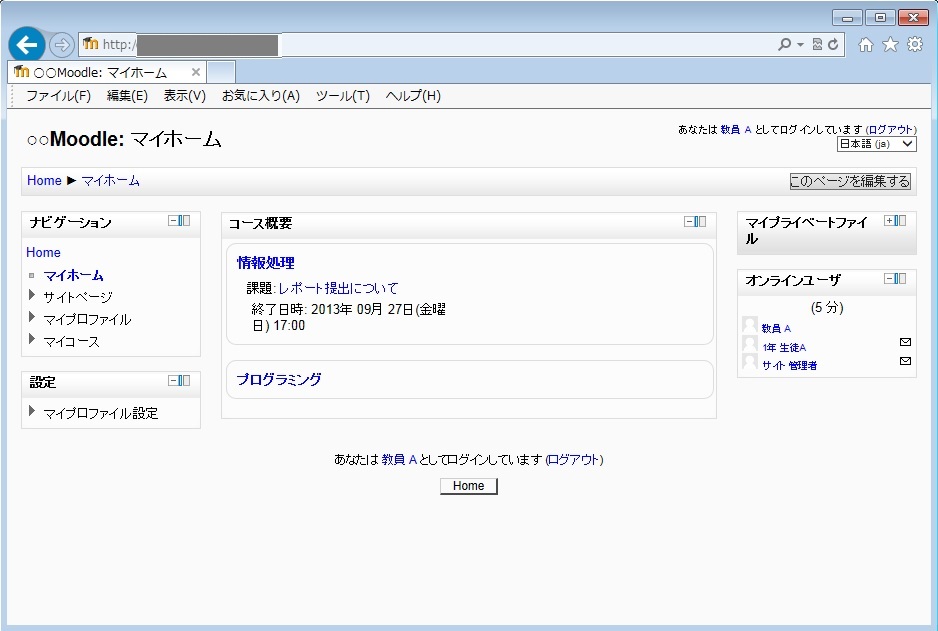

イ ユーザ登録

次に,コースに参加するユーザを登録します。教員は教員用アカウント,生徒は生徒用アカウントとしてロール(役割)の割り当てをします。『Moodle』にはロールという概念があり,それぞれのロールによってアクセス権限が異なります。登録されたロールにより使える機能が異なり,同じ機能であっても画面表示が違ってきます。

| ロール | 説明 |

| 管理者 | 通常,サイト内のすべてのコースでどのような作業でも行うことができます。 |

| 教師 | コース内の活動の変更及び学生の評定を含むどのような作業でも行うことができます。 |

| 学生 | 通常,コース内でより少ない権限があります。 |

例えば,情報処理の授業では,下の図3-3のように教員1名と生徒20名の合計21名をユーザ登録しました。

図3-3 ユーザ登録

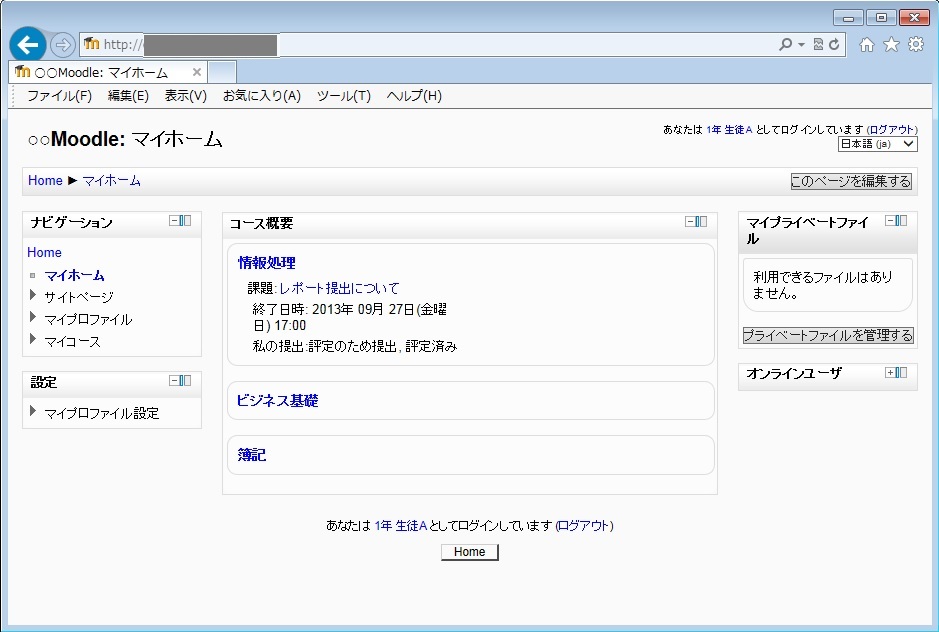

(3) コースの利用

ア コース概要

(ア) 生徒用アカウントでログインした場合

マイホーム画面には,該当生徒がユーザ登録されているコース概要が表示されます。例えば,1年生徒Aの履修する授業が情報処理,ビジネス基礎,簿記の場合は3科目が表示されます。

図3-4 コース概要(生徒用)

(イ) 教員用アカウントでログインした場合

マイホーム画面には,該当教員がユーザ登録されているコース概要が表示されます。例えば,教員Aが担当している授業が情報処理,プログラミングの場合は2科目が表示されます。

図3-5 コース概要(教員用)

イ コースの基本画面

管理者が作成したコースにユーザがアクセスすると下の図3-6のような画面が表示されます。

図3-6 コースの基本画面

| ①ナビゲーションバー | 動作モードの変更やコースの移動などを行えます。 |

| ②ブロック | コースの管理や参加者の閲覧などのさまざまな機能を提供します。 |

| ③セッション | さまざまな教材を掲載する場所です。 |

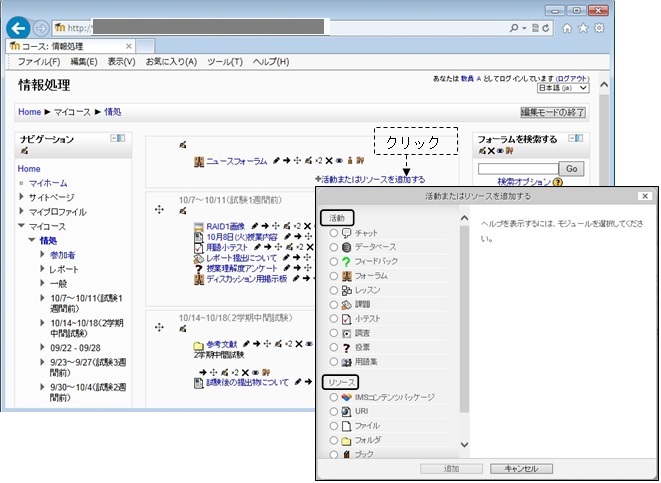

(4) 教材の追加

教員はコースにさまざまな教材を追加することができます。教材には,教員から情報を提供するタイプの「リソース」と生徒が参加できる「活動」の2種類があります。「活動またはリソースを追加する」をクリックし,授業内容に応じた教材を追加します。

図3-7 「リソース」と「活動」の追加

(5) 教材の活用例

以下に『Moodle』の活用例を紹介します。

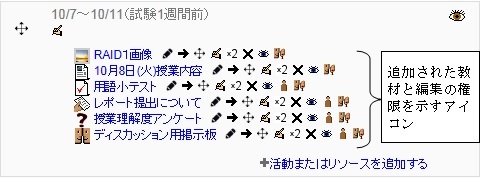

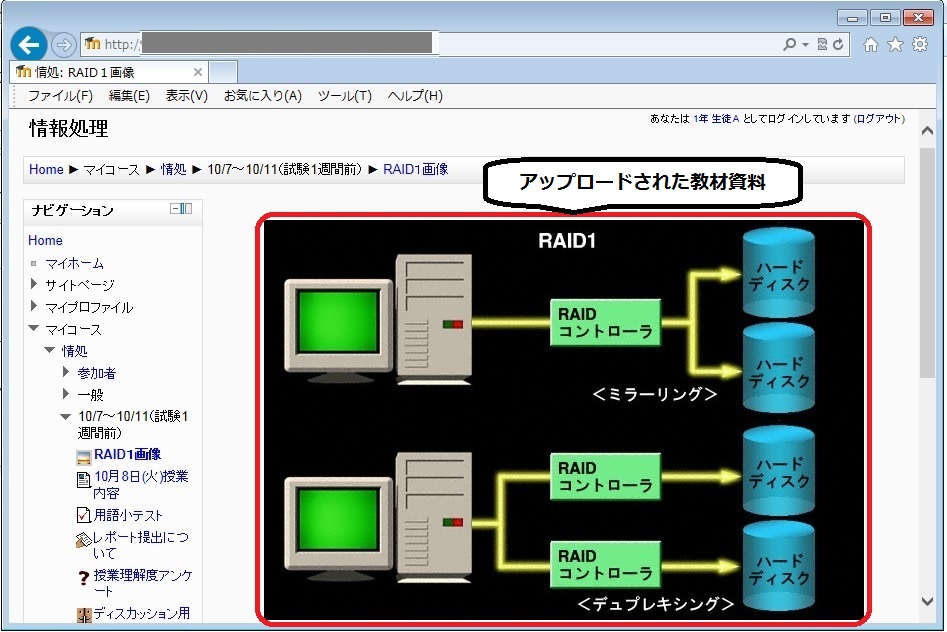

ア 授業で使う資料・教材の提示

授業で使用するプリントや資料のファイルを掲載し,生徒の予習・復習を促すことができます。

図3-8 教材資料のアップロード画面(コンピュータに関する教材を掲載した画面)

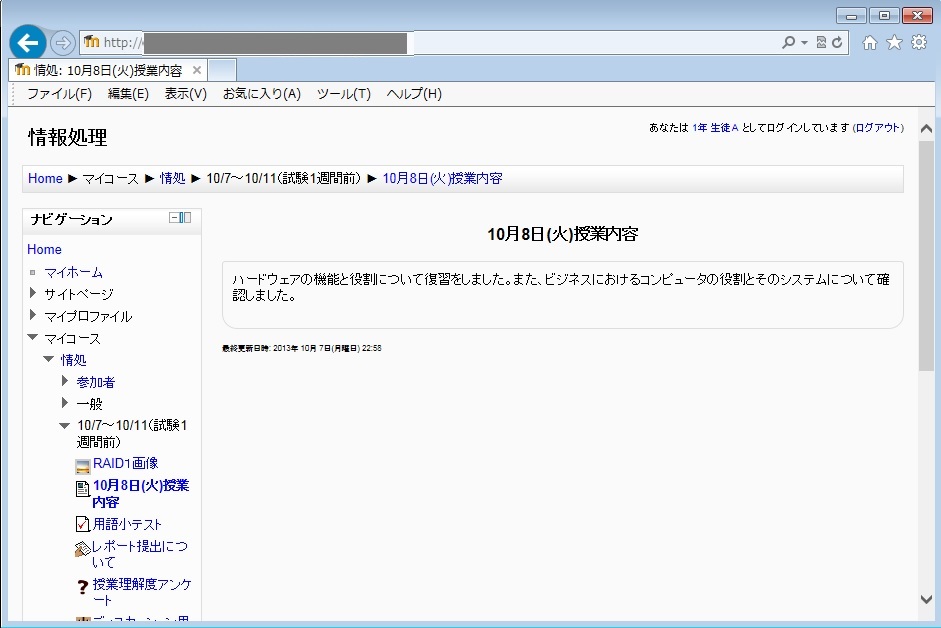

イ 授業内容テキストページの作成

欠席した生徒に対して授業内容を確認させるために,その日の授業内容を掲載することができます(外部から接続できる環境の場合)。

図3-9 テキストページの表示

ウ 小テストの実施

生徒の理解度を確認したり,授業時間外の学習を促進したりするために小テストを実施することができます。

図3-10 小テストの実施

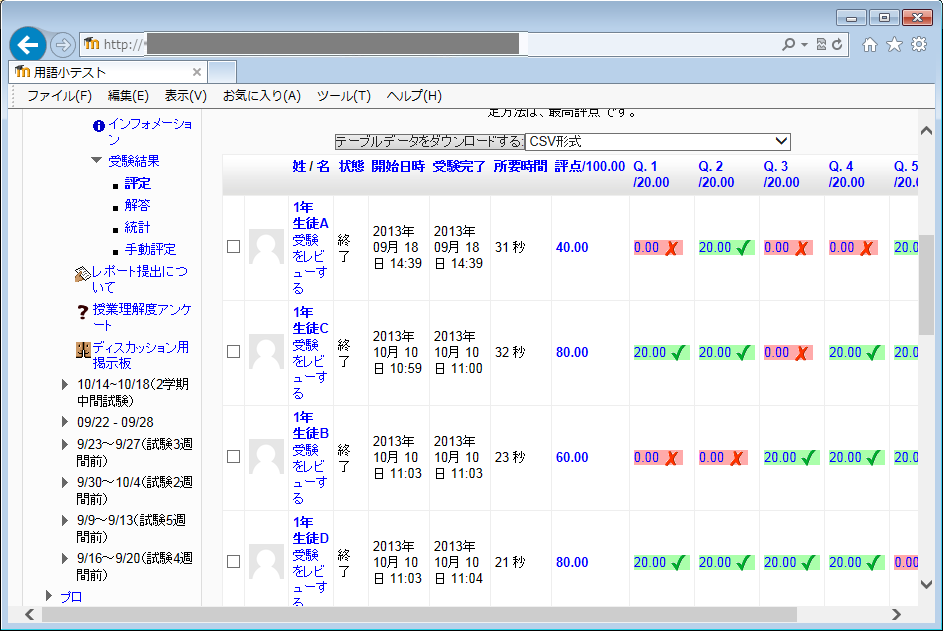

小テストを受けた生徒の結果が一覧表示されるので,生徒の理解状況を把握することができます。

図3-11 小テスト結果の確認

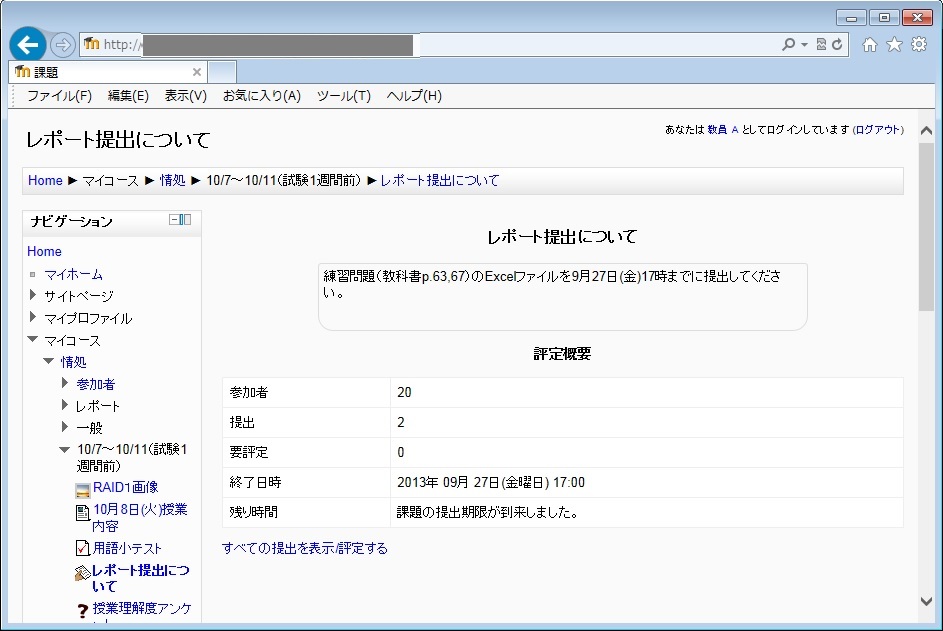

エ 課題の提出と回収

生徒に課したレポート課題を『Moodle』上で提出させることができます。

図3-12 レポートの提出

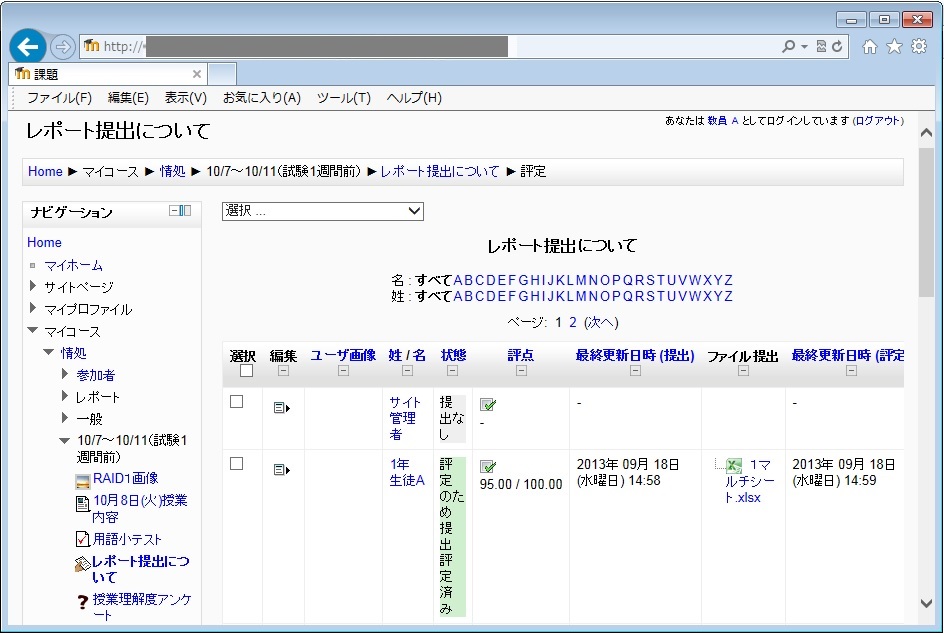

提出された課題を確認し,評点やコメントを入力してフィードバックすることができます。

図3-13 課題提出の確認・評価

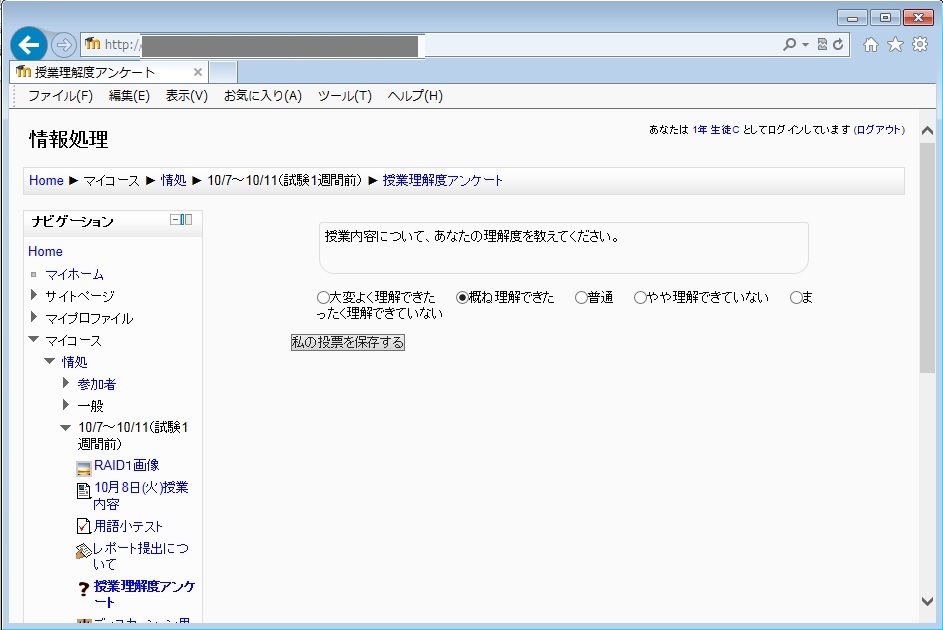

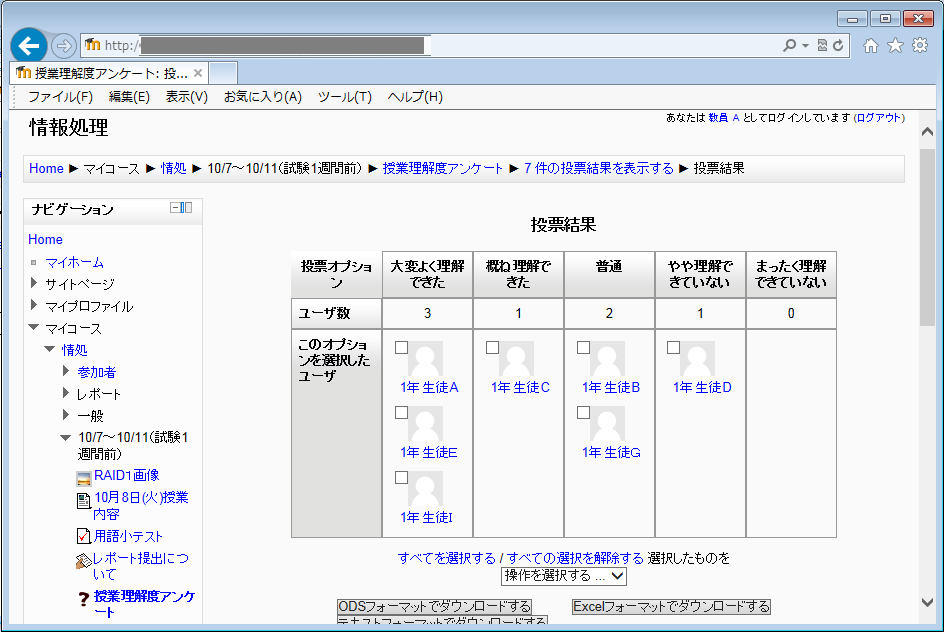

オ アンケート調査の実施

生徒の理解度を調査するためアンケートを実施することができます。

図3-14 アンケートの実施

アンケートの調査結果を参考にし,授業の改善を行うことができます。

図3-15 アンケート結果の集計

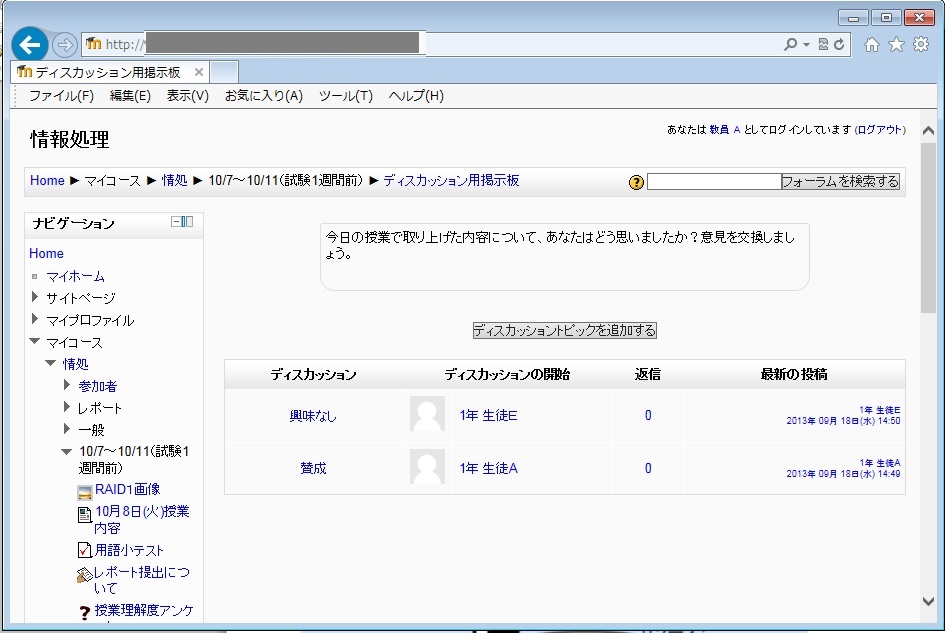

カ フォーラム(掲示板)での意見交換

フォーラム(掲示板)を設置し,教師と生徒との双方向型授業や生徒同士の意見交換の場とすることができます。

図3-16 フォーラムの利用

4 学習管理システム利用によるメリット

学習管理システム利用によるメリットは,次のようなものです。・時間,場所の制約を受けずに学習させることができる。

・欠席した生徒に対して授業内容を確認させたり,課題なども提出させたりすることができる。

・授業で理解できない点を再度確認したり,質問を投げかけたりすることができる。

・生徒がどのような質問をしたか,課題を提出したかなど学習状況を把握することができる。

・小テストや課題提出に対する評価をフィードバックすることができる。 など