| 黒豆とチョロギ その年の邪気をはらい,マメに元気に働けるようにとの思いが込められている。 チョロギは長呂儀という字を当て,長寿を願う。 |

数の子 にしんの卵。にしんは一腹に5万〜10万の卵をかかえることから子宝に恵まれ,子孫繁栄をとの願いが込められている。 |

たたきごぼう ごぼうは「根気がつく」という縁起物。また長寿を願って使われる。 |

||

|

|

|

||

| 田作り(ごまめ) かたくちいわしの稚魚を干したもの。ごまめは五万米の字が当てられ,田んぼの肥料にもされたことから,五穀豊穰を願う縁起物である。 |

紅白のかまぼこ おめでたい紅白で,華やかにする。 |

きんとん 黄金色に輝く仕上がりから,金運を呼ぶ縁起物である。栗が使われるようになったのは明治時代からのようである。 |

||

|

|

|

||

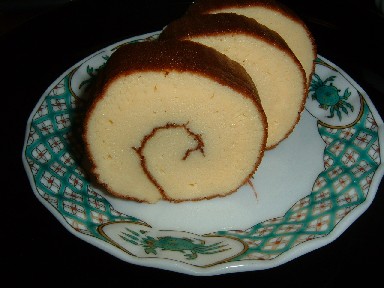

| だてまき 巻物に似た姿から,文化が発展するようにという意味が込められている。 |

ぶりの照り焼き 出世魚のぶりを使って,立身出世を願う。 |

昆布巻き 昆布は喜ぶにつながるといういわれから一家発展を願う縁起物である。 |

||

|

|

|

||

| 八幡まき 牛肉や穴子などで縁起物のごぼうを巻いた料理,京都府八幡がごぼうの産地であったことから名付けられた。 |

紅白なます 紅白のおめでたい色を表し,平和への願いが込められている。 |

煮しめ 見通しがよいという意味のれんこん,にんじん・ごんぼうなど,うん(運)のつく野菜,福をとり込むようにと鶏肉が使われる。 |

||

|

|

|

||

| 梅花かん りんごを使って紅色を出し,甘い寒天を作り,春の花である梅を表現する。 |

おせちの盛りつけ 重箱ではなく,大皿に一人前ずつ盛りつけてもよい。 |

|||

|

|

おせち料理の意味については諸説あり,ここで紹介したのはその一例です。 |