振動子の作成と定常波

1 はじめに

偏心モーターを用いた振動子で、振動板(細長い板)と弦(糸など)の定常波を観察する。

2 振動子の作り方

(1) 偏心モーター(図2)を洗濯バサミの側面に接着する。さらに、テープで巻いてしっかり固定する。

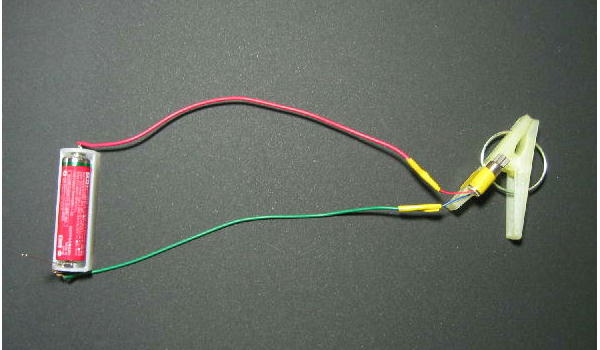

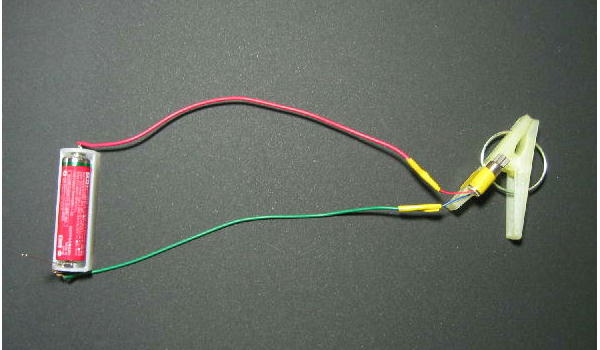

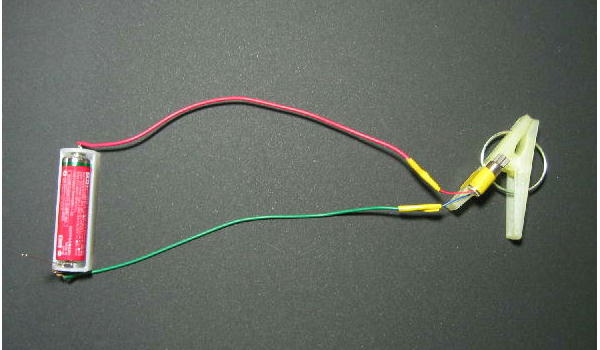

(2) 偏心モーターのリード線を少し補って長くし、スイッチ付きの単三乾電池ホルダーにハンダ付けする(図1)。

|

|

|

| 図1 |

|

図2 |

3 振動板の作成

硬質塩ビ板( 厚さ 0.5mm )を幅 1cm で切り出し、長さ 5cm 、8cm 、11cm 、14cm 、17cm 等、一定間隔ごとに長さの違った振動板を切り出す。

4 振動板の振動の実験

振動板を洗濯バサミではさみ、スイッチを入れて定常波のできる様子を観察する。いろいろな長さの振動板で試し、うまく定常波のできる長さを調べる。

|

|

|

| 図3 基本振動(正面から) |

|

図4 基本振動(斜め上から) |

|

| 図5 3倍振動(正面から) |

振動板を洗濯バサミがはさんでいるところの近辺が定常波の節、他端は腹のようになる( 正確には腹でない )。よって、気柱の閉管における定常波のモデルのようになる。ただ、振動板の長さや振動板上の場所によって弾性が違うので、定性的な観察しかできない。

5 弦の振動の実験

たこ糸を洗濯バサミではさみ、スイッチを入れる。糸を持って振動子を吊すと、電池を含んだ振動子自体がおもりとなる。糸を短く持った状態から少しづつ長くしていくと、うまく基本振動、2倍振動、3倍振動が順にできていく。

| 注 上図3つの写真の表示倍率が違うため波長が異なるように見えるが、実際の波長は同じである |

6 その他

偏心モーターは、携帯電話のバイブレーター等で使われており、安価に手に入る。写真の偏心モーターの回転数は約 95 回/秒である。糸はたこ糸を利用した。

参考文献

有山正孝:基礎物理学選書8、振動・波動(裳華房、1970)

左巻健男、滝川洋二(編著):たのしくわかる物理実験事典(東京書籍、1998)