定常波の観察

1 はじめに

弦の定常波と円形の定常波を観察するための装置を作ります。市販のものもありますが、自作することで工夫できる点が魅力です。

2 用意するもの

スピーカー、フィルムケース、洗濯用ピンチ、角材( 1 cm × 1 cm × 3 cm 程度)、プラスチック製の細長い棒か板( 幅 1 cm 、長さ 60 cm 程度、今回は A3 のカードケースを細長く切ったものにした)、竹ひご、接着剤、のこぎり、ドリル、カッターナイフ、低周波発振器、絹糸、スタンド、精密滑車、おもり

3 製作方法

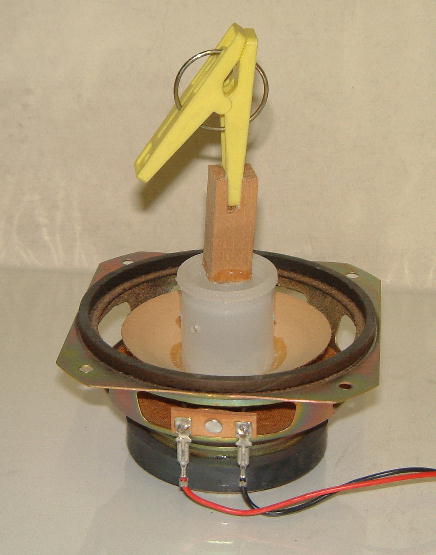

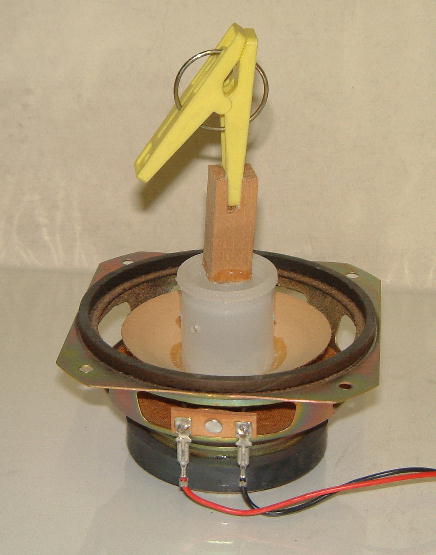

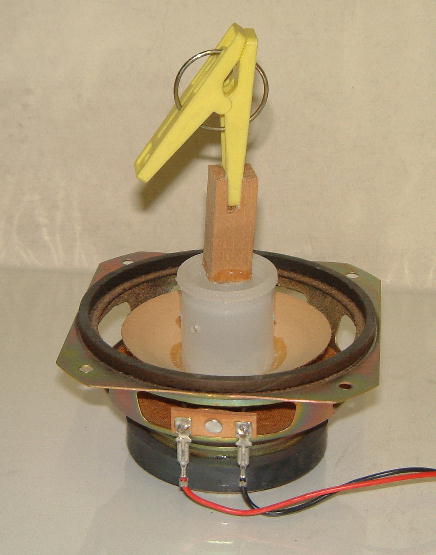

A 弦の定常波発生装置(図1)

ア フィルムケースを輪切りにして、キャップのある側を上にしてスピーカーに接着します。図4のように竹ひごを2本刺せるよう、スピーカーの外枠の高さに合わせてドリルで穴をあけておきます。

イ 角材を短く切り、切り込みを入れて洗濯用ピンチをはさんで接着し、さらに角材自体をフィルムケースのキャップに接着します(図1)。

B 円形定常波発生装置(写真2)

ア A3のカードケースから、幅 1 cm 、長さ 60 cm 程の細長い板を切り出します。

イ "Aの "弦の定常波発生装置" とは別のフィルムケースのキャップに、切り出した板の端と端がちょうどフィルムケース上で重なるように円形にして、接着します(図2)。

|

|

|

| (写真1) |

|

(写真2) |

|

|

|

| (図1) |

|

(図2) |

4 実験方法

|

| (写真3) |

A 弦の定常波

ア 絹糸の一端をスタンドで固定、他端に滑車を通しておもりをつり下げます。

イ 弦の定常波発生装置を台の上に乗せ、ピンチがちょうど絹糸の高さになるように調節します。

ウ スタンドの近くの絹糸をピンチではさみます(写真3)。

エ 低周波発振器につなぎ、スピーカーを振動させ、おもりや振動数を変化させながら定常波のできる様子を観察します。低周波発振器の出力が小さい場合は増幅器(アンプ)を用います。

B 円形定常波

ア 竹ひごを刺して、"A 弦の定常波" のキャップを外して、円形定常波発生用に取り換えます。

イ スピーカーを振動させ、振動数を変化させながら定常波のできる様子を観察します。

5 観察結果

6 その他

- ムービーファイルはWMV形式です。WMVファイルを再生できるプラクインソフトが必要です。

参考文献

いきいき物理わくわく実験 1988/愛知・岐阜物理サークル編著/新生出版

たのしくわかる物理実験事典 1998/左巻健男・滝川洋二編著/東京書籍

実験で学ぶ楽しい物理 上 1999/五十嵐靖則・後藤道夫・古屋東一郎・片桐泉共著/丸善

三河物化研究会(愛知)研究集録 2000/三河物化研究会

平成12年度全国理科教育大会愛知大会 研究発表論文(資料)集 2000/日本理化学協会