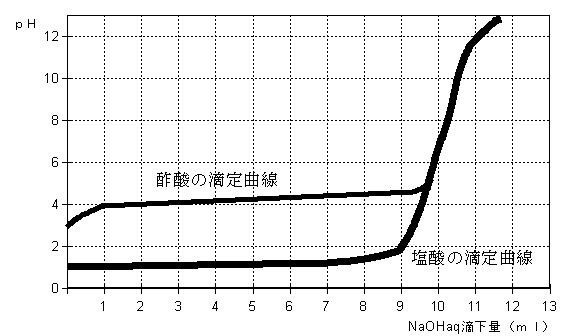

混合指示薬を利用した中和滴定

1 目的

中和滴定におけるpH変化を混合指示薬の色の変化で視覚的にとらえる。また、pH参照溶液をもとに滴定曲線を作成する。

2 準備

[器具] ホールピペット(1ml,10ml)、ビュレット、ビュレット台、コニカルビーカー、漏斗、試験管、試験管立て、メートルグラス

[薬品] 0.10mol/l塩酸、0.10mol/l酢酸水溶液、0.10mol/l水酸化ナトリウム水溶液、蒸留水、混合指示薬

<混合指示薬の調整方法>

クレゾールレッド0.005g、チモールブルー0.005g、フェノールフタレイン0.10g、メチルオレンジ0.012g、ブロムチモールブルー0.060gをエタノール100mlに溶かし、 0.05mol/l水酸化ナトリウム水溶液を緑色になるまで加え、蒸留水で200mlにする。

3 方法

(1) pH参照溶液の調整

ア pH1〜pH6までの塩酸をつくる。

(ア) No.1の試験管に0.10mol/l塩酸をホールピペットで10ml入れる。

(イ) No.1の試験管から塩酸をホールピペットで1mlとり、No.2の試験管に入れる。メートルグラスで蒸留水を9mlとり、No.2の試験管に入れ全量を10mlにする。

(ウ) No.2の試験管から塩酸をホールピペットで1mlとり、No.3の試験管に入れる。メートルグラスで蒸留水を9mlとり、No.3の試験管に入れ全量を10mlにする。

(エ) この操作を繰り返して、No4、No.5、No.6の塩酸をつくる。

イ pH13〜pH8までの水酸化ナトリウム水溶液をつくる。

(ア) No.13の試験管に0.1mol/l水酸化ナトリウム水溶液をホールピペットで10ml入れる。

(イ) No.13の試験管から水酸化ナトリウム水溶液をホールピペットで1mlとり、No.12の試験管に入れる。メートルグラスで蒸留水を9mlとり、No.12の試験管に入れ全量を10mlにする。

(ウ) No.12の試験管から水酸化ナトリウム水溶液をホールピペットで1mlとり、No.11の試験管に入れる。メートルグラスで蒸留水を9mlとり、No.11の試験管に入れ全量を10mlにする。

(エ) 同様にこの操作を繰り返して、No.10、No.9、No.8の水酸化ナトリウム水溶液をつくる。

ウ No.7の試験管には蒸留水を9ml入れる。

エ No.1〜No.13の試験管に混合指示薬を2〜3滴入れて色調を比べる。

(2) 中和滴定

ア 0.10mol/l塩酸を10mlホールピペットでコニカルビーカーにとり、混合指示薬を数滴加える。

イ ビュレットに0.1mol/l水酸化ナトリウム水溶液を入れる。

ウ コックを開いてビュレットの下部に液を満たす。

エ 滴定前の目盛りを読む。

オ アの溶液にビュレットから1.0mlずつ水酸化ナトリウム水溶液を滴下し、液を軽く振り混ぜてその溶液の色を観察する。

カ 滴下量が9.5mlを過ぎた時点から注意深く水酸化ナトリウム水溶液を1滴ずつ滴下し、色が変化したときにビュレットの目盛りを読み、色を観察する。

キ 滴下量が10.5mlを過ぎた時点から11ml、12mlを滴下してその色を観察する。

ク 0.1mol/l酢酸についても同様に行う。

4 結果

(1) pH参照溶液の色調

|

| 写真1 pH参照溶液の色調(試験管の番号はpHを表す) |

| pH(No) |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

| 色 |

赤 |

赤橙 |

橙 |

黄橙 |

黄 |

黄緑 |

緑 |

青緑 |

青 |

紫 |

赤紫 |

赤紫 |

赤紫 |

(2) 塩酸の中和滴定による指示薬の色調の変化

| 滴下量(ml) |

0 |

1.0 |

2.0 |

3.0 |

4.0 |

5.0 |

6.0 |

7.0 |

8.0 |

9.0 |

9.5 |

9.5 〜 10.5(1滴で色調が変化) |

10.5 |

11.0 |

12.0 |

| 色 |

赤 |

赤 |

赤 |

赤 |

赤 |

赤 |

赤 |

赤 |

赤橙 |

赤橙 |

橙 |

黄橙 |

黄 |

黄緑 |

緑 |

青 |

紫 |

赤紫 |

赤紫 |

赤紫 |

|

|

|

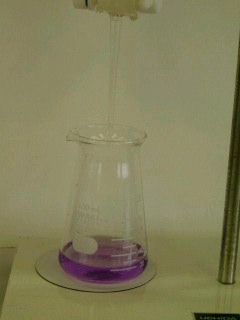

| 写真2 NaOHaq9.5ml滴下 |

|

写真3 NaOHaq10.0ml滴下 |

|

|

|

| 写真4 NaOHaq10.2ml滴下 |

|

写真5 NaOHaq10.5ml滴下 |

(3) 酢酸の中和滴定による指示薬の色調の変化

| 滴下量(ml) |

0 |

1.0 |

2.0 |

3.0 |

4.0 |

5.0 |

6.0 |

7.0 |

8.0 |

9.0 |

9.5 |

9.5 〜 10.5(1滴で色調が変化) |

10.5 |

11.0 |

12.0 |

| 色 |

橙 |

黄橙 |

黄橙 |

黄橙 |

黄橙 |

黄橙 |

黄橙 |

黄橙 |

黄橙 |

黄橙 |

黄 |

黄緑 |

緑 |

青 |

紫 |

赤紫 |

赤紫 |

赤紫 |

5 考察

結果に基づく滴定曲線の概形

6 留意点

・中和滴定において、中和点付近では1滴で色調が変化するので、注意深く観察する。このことにより中和点付近ではpHが急激に変化することを実感できる。

・滴定曲線はpH参照溶液をもとに色調の違いにより作成するので、正確ではないが、その概形がつかめればよい。

7 参考文献

「化学実験虎の巻」日本化学会編丸善(1991)