ディジタルデータは,ネットワークで共有し再利用することで,事務処理を軽減したり誤植の修正などができ,有効に活用することができます。それをいかに便利で安全に利用できるかが重要な課題です。その一つの方法として,一般に市販されているLAN対応のハードディスクの利用を紹介します。これは,NAS(Network Attached Storage)といい,主にファイルサーバとして使われます。

主な利点は次のとおりです。

ここでは,授業での利用や校務での利用について考えてみたいと思います。

(1)次の図のようにハブやルータなどを使って他のコンピュータと接続するだけで使用できます。

(2)設定は,パソコンから行います。Webブラウザを使用して行う場合が多いようです。

1 校務用LAN対応ハードディスク(koumuhdd)の設定

(1)ユーザを,kyoin1,seito1,seito2,seito3とします。

(2)共有フォルダを「課題配布」,「生徒1」,「生徒2」,「生徒3」とします。

(3)seito1は「生徒1」,seito2は「生徒2」,seito3は「生徒3」のフォルダにアクセスでき,他の生徒のフォルダにはアクセスできないよう設定します。

(4)kyoin1は,全てのフォルダにアクセスできます。

(5)「課題配布」のフォルダには全てのユーザがアクセスできます。改変や保存間違い防止のため読み取り専用とします。

2 LAN対応ハードディスクからの課題の取得

(1)LAN対応ハードディスクをパソコンから見ると「課題配布」,「生徒1」,「生徒2」,「生徒3」のフォルダが見えます。

(2)「課題配布」を開くとファイル一覧が表示されるので,課題を取得することができます。

3 LAN対応ハードディスクへの課題の提出

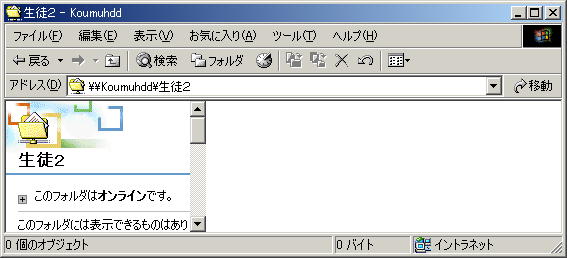

(1)例えば,ユーザ名seito2でログオンすると,seito2は「生徒2」のフォルダにアクセスできます。

(2)seito2は,「生徒1」を開こうとするとパスワードの入力画面が現れ,ユーザ名,パスワードを入力しないと開くことができません。

課題を他の生徒に見られないように提出することができます。

4 注意事項等

Windows XP ProfessionalやWindows 2000 Professionalで共有フォルダを使うと,10台を超えるアクセスがあった場合に制限がかかりますが,LAN対応ハードディスクなら40台以上でも同時アクセスが可能です。ただし,一度にアクセスするとスループットが減少しますので工夫が必要な場合もあります。

前ページへ/次ページへ