※IDEの場合,ジャンパーピンによるマスター/スレーブの変更を忘れずに

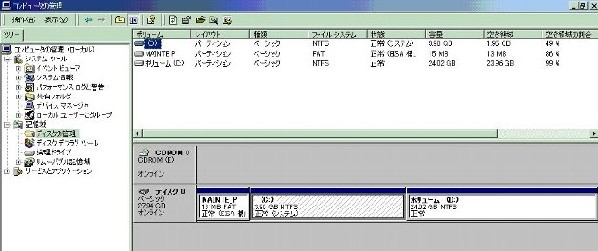

電源を投入し,[管理ツール]−[コンピュータの管理]を開き,[ディスクの管理]を選択して,ディスクの増設を確認します。

以下のような画面のままであれば,新しいハードディスクを認識していないので,接続等を確認します。

コンピュータはいつかは必ず壊れるものであるということを前提に,サーバ運用上,最も気をつけなければいけないことは,サーバが常に稼動し,もし万一の場合にはできる限り早く復旧できるように備えることです。これを障害耐性(フォールトトレランス)と言います。

サーバのハードディスクがクラッシュした場合,システムがダウンして授業に支障をきたす恐れがあります。そのため,ハードディスクが損傷を受けたとしてもサーバが稼動し続ける,あるいは故障時間を最小限に抑えるように開発されたのが「RAID」です。

RAIDは,複数のハードディスクにデータを分割あるいはコピーして記憶しておき,1台のハードディスクがクラッシュした場合でも,残りのハードディスクから復旧ができる仕組みのことです。また,高速化と安全性の両方を実現することのできるRAIDもあります。

RAIDによって複数のハードディスクがOSから見ると一つのハードディスクとして捉えることができ,手法によって以下のように分類されます。

種類 内容 RAID-0 ストライピング(パリティなし) RAID-1 ミラーリング RAID-2 ハミングコードによる符号訂正を使用(実用化されていない) RAID-3 パリティ専用ディスクを使用(ビット単位) RAID-4 パリティ専用ディスクを使用(ブロック単位) RAID-5 パリティ分散(最も普及している)

RAID-0はディスクの高速化だけを求めた手法です。

ファイル(データ)を複数のハードディスクに分散(ストライピング)して記憶するだけなので,ハードディスクがクラッシュしても復旧はできません。

RAID-1は全く同じ内容をもう1台のハードディスクにコピー(ミラーリング)しながら記憶する手法です。

RAID-3〜5はパリティ(訂正符号)を生成し,複数のハードディスクに分散して記憶する手法です。

高速化と安全性の両面を兼ね備えた手法ですが,ハードウェア的に処理をしないとオーバーヘッドにより書き込み速度が低下するため,実用的な速度が得られない場合にはCPUの処理速度やハードディスクの転送速度等に高速なものが必要です。

これらのことから,Windows 2000 Serverが標準で装備しているソフトウェアRAIDの中で,手軽でかつ安価に導入できるRAID-1(ミラーリング)が有効であり,また,ハードウェア面での条件が満たされていれば,RAID-5も有効です。

サーバを停止させ,ハードディスクを増設します。

※IDEの場合,ジャンパーピンによるマスター/スレーブの変更を忘れずに

電源を投入し,[管理ツール]−[コンピュータの管理]を開き,[ディスクの管理]を選択して,ディスクの増設を確認します。

以下のような画面のままであれば,新しいハードディスクを認識していないので,接続等を確認します。

アップグレードするベーシックディスクを右クリックし,[ダイナミックディスクにアップグレード]をクリックします。以下,画面に表示される指示に従って操作します。

ミラーリングを行うミラーボリュームを作成するために,RAIDを構築したいダイナミックディスクの空き領域を右クリックし,ボリュームの作成を行います。

ミラーリングを行うディスクで右クリックし,ミラーの追加を行います。

ミラーボリュームの生成には数十分〜数時間かかる場合があります。

ミラーボリュームは1台のドライブとして認識されます。

RAID-1は,ミラーの削除や解除を行って,いつでもディスクを交換することができます。

ディスクを交換した時は,ミラーの追加を行うことによりミラーリングを再構築することが可能です。

RAID-1と同様に,サーバを停止させてハードディスクを増設します。

IDE規格のハードディスクを増設する際には注意が必要です。

(特に,CD-ROM等のリムーバブルディスク装置がIDE規格の場合)

増設したディスクをダイナミックディスクにアップグレードさせておきます。

[コンピュータの管理]の[ディスクの管理]の中でドライブの未使用領域を右クリックし,ボリュームの作成を選択します。

ボリュームの作成ウィザードのボリュームの種類の選択でRAID-5ボリュームを選択し,[次へ]ボタンをクリックします。

ディスクの選択で3台以上のディスクを選択し,[次へ]ボタンをクリックします。

あとは,ウィザードにしたがって設定を行えばRAID-5ボリュームが作成されます。

RAID-5ボリュームのディスクアレイも1台のドライブとして認識されます。

RAID-5ボリュームでは,RAID-1とは異なりいつでもRAID-5ボリュームの解除をすることができません(削除は可能)。ディスクに障害が発生したときに再構築することになります。ディスクを交換し,障害が発生したディスク上のRAID-5ボリューム領域を右クリックし,ボリュームの修復で再構築を行います。

RAID-5は大変有用性が高いですが,サーバのCPU性能及びハードディスクの転送速度等にかなり左右されることが明らかになりました。

したがって,かなり高価なディスク装置等を必要とするため,導入については慎重に行う必要があります。

電源周りのトラブル(停電や落雷,電圧変化,ノイズなど)からサーバを守るためにUPS(無停電電源装置)は必需品となっています。クライアントマシンにも備えがあればそれにこしたことはありませんが,通常は校内LANシステムの核となっているサーバやルータ,L3スイッチングハブに対して最低限接続しておくことが望ましいでしょう。特に,校内LANの配線ケーブルが屋外へと敷設されている場合には,雷サージプロテクタの接続をおすすめします。対策を怠ると,ひどい場合には,ネットワーク接続機器だけにとどまらず,NIC(ネットワークカード)を通して,クライアントマシンの故障につながることもあります。

UPSは大変高価なものであるため,導入は機器更新時などにしか検討できないと思いますが,雷サージプロテクタについてはLANケーブルの途中に接続するだけで手軽かつ比較的安価(1万円以内)に導入できます。

|

左の写真で,本体はグレーの筒状のものです。左のケーブル(黄色)が屋外より接続されており,右のケーブル(青色)が屋内に設置されているL3スイッチングハブに接続されています。 万一屋外ケーブルに落雷の場合,その電流がこのプロテクタで遮断され,屋内でネットワークに接続されているその他の機器には故障が起こらないような仕組みになっています。 屋外に敷設されているケーブルの両端に,プロテクタを装着することが望ましいでしょう。 |

前ページへ/次ページへ