授業実践事例

情報の表現方法の工夫

~手描き制作とディジタル制作の違いを考える~

1 はじめに

画像やイラストを表現するには、手で描いたりディジタル機器を利用したりする方法がある。情報を効果的に表現するためには、必要に応じてその利用方法を選択する力を身に付けることが大切である。そこで、手描きで制作させたものを、ディジタルデータに変換させ、手描きの作品とディジタル化した作品を比較させることで、それぞれのメリット、デメリットを考えさせる実習を行った。

ディジタルデータに変換を行った後に、エフェクト(効果)機能を利用し、さまざまな表現が可能になることを伝え、生徒の表現方法の幅を広げたいと考えた。

また、画像処理ソフトウェアを利用する際に必要となるレイヤーの考え方も同時に習得させたいと考え、手描きする際には、それぞれの素材を透明のフィルムに書き込み、重ね合わせることで一つの制作物となるように工夫した。

2 単元の目標

・画像やイラストの表現において、より効果的に表現する方法を選択する力を身に付けさせる。

・画像処理ソフトウェアで一般的に利用されるレイヤーの原理を理解させ、応用して活用させる。

・画像処理ソフトウェアの編集方法を理解し、エフェクトの利用方法を習得させる。

3 指導内容

・ディジタルデータとして画像処理をするメリットを理解する。

・レイヤー機能を理解する。

・エフェクトの利用方法を習得し、効果的に利用できるようにする。

▽使用教材(授業プリント)

・学習プリント①(Microsoft Word)・学習プリント②③(Microsoft Word)

4 指導の流れ

▽1時限目 情報の表現方法の工夫①ワープロソフトを利用した制作

| 学習内容・学習活動 | 指導上の留意点 | |

|---|---|---|

| 導入 (5分) |

・本時の概要を知る | |

| 展開① (10分) |

<講義>情報の表現方法の理解 ・画像やイラストを表現する方法2種類(手描き・ディジタル処理)についての説明を聞く。 <活動>ディジタル処理と手描きのメリット ・ディジタル処理と手描きそれぞれのメリットを考え、プリントに書き出す。 学習プリント① |

・この授業では、同じ制作物を違う方法で作成することで、それぞれの特徴を知り、必要に応じてその方法を選択する力を身に付けるという目標を伝える。 ・この単元の最後に同じ質問をして、学習の成果を確認する。 |

| 展開② (30分) |

<実習>ワープロソフトを利用した制作 ・自分を表現する漢字・イラスト・サインを考え、ワープロソフトウェアを利用して作成し印刷する。 |

・教員が作成した例を見せ、注意点を伝える。 ・漢字の書体や大きさも自由に決めさせる。 ・イラストは、制作に時間をかけすぎないようにするために、複雑でないもの(ボールや花など)にするように伝える。 |

| まとめ (5分) |

・本時のまとめと次回の授業の予告を聞く。 | ・印刷できなかった生徒は、次回までに漢字・イラスト・サインを考えておくように指示する。 |

▽2時限目 情報の表現方法の工夫②トレース

| 学習内容・学習活動 | 指導上の留意点 | |

|---|---|---|

| 展開① (5分) |

<講義>トレースについて ・前時に印刷したものを、手描きでフィルムに書き写す作業(トレース)の説明を聞く。 |

・手描きで絵を描く時間を短縮し、生徒間の作品制作の時間差を小さくするため、コンピュータで作成した絵を描き写させる。 ・油性ペンを利用させる。細かな作業になる生徒には、細いペンを使わせる。 |

| 展開② (40分) |

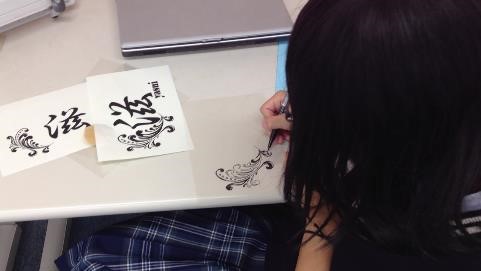

<実習>トレース ・印刷した漢字・イラスト・サインを、透明フィルムに油性ペンでトレースする。  |

・レイヤーを意識させ次の2点を伝える。 ①漢字・イラスト・サインは、別々のフィルムに書き込むこと ②色を付ける場合は、色を付けるフィルムとして1枚使うこと |

| まとめ (5分) |

・本時のまとめと次回の予告を聞く。 |

▽3時限目 情報の表現方法の工夫③レイヤーの理解

| 学習内容・学習活動 | 指導上の留意点 | |

|---|---|---|

| 展開① (35分) |

<実習>トレース(前時の作業を継続) ・印刷した漢字・イラスト・サインを、透明フィルムに油性ペンでトレースする。 |

・時間内に完成できなかった場合は、次の授業までに完成させてくるように指示する。 |

| 展開② (10分) |

<講義>レイヤーの理解 ・レイヤー機能の原理を理解する。 |

・画像処理ソフトウェアで描いた画像や取り込んだ画像を一つの画面に表示して見せる。 ・複数のフィルムを重ねて一つの画像として表示させることによって、画像処理ソフトのレイヤーの考え方を理解させる。 |

| まとめ (5分) |

・本時のまとめと次回の予告を聞く。 |

▽4時限目 画像処理ソフトウェアの基本①

| 学習内容・学習活動 | 指導上の留意点 | |

|---|---|---|

| 展開① (10分) |

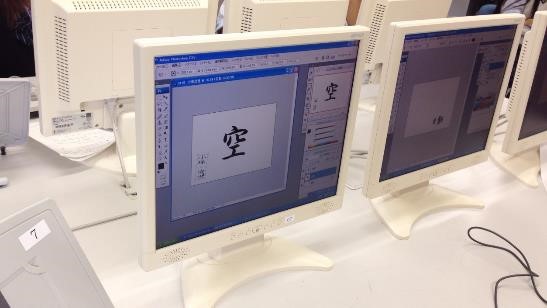

<講義・実習>画像処理ソフトウェアの操作方法 ・画像処理ソフトウェアの基本的な操作について理解する。 |

・基本的な操作のみ説明する。 (起動・ファイルの読み込み・各メニューの配置など) |

| 展開② (25分) |

<講義・実習>エフェクト機能の理解と実践 ・エフェクトの基本について講義を聴き、実際に操作する。 ・練習課題として画像にエフェクトを付ける。 *「表現技法・変形・ぼかし・テクスチャ・アーティスティック・スケッチ・ガラス・照明効果」などの、エフェクトを付ける。  |

・スマートフォンや自動車の画像を例に効果を付け、エフェクトの基礎を理解させる。 ・練習課題として、「古いイメージ」「新しいイメージ」などテーマに沿って画像を編集させて、エフェクトについての知識の定着を図る。 |

| 展開③ (10分) |

<講義>ディジタル処理のメリット ・ディジタル処理のメリットについて考える。 |

・ディジタル処理を利用することで、手で描くよりも短時間で幅広い表現が可能となることを、生徒に考えさせて発表させる。 |

| まとめ (5分) |

・本時のまとめと次回の予告を聞く。 |

▽5時限目 画像処理ソフトウェアの基本②

| 学習内容・学習活動 | 指導上の留意点 | |

|---|---|---|

| 導入 (3分) |

・前時までの復習と本時の流れ |

・色の付け方やフィルタのかけ方を簡単に復習し、画面やメニューバーの位置を確認させる。 |

| 展開 (42分) |

<講義>背景についての解説 ・背景の描き方の基礎知識を理解する。 <実習>背景の制作 ・練習課題として「ドット柄・芝生・雲・水」を制作する。  |

・手で描いた作品の編集と、ディジタルデータの編集を比較させ、違いを気付かせる。 ・カラーバリエーションを生徒自身で変更し、オリジナリティをもたせるよう指示する。 |

| まとめ (5分) |

・本時のまとめと次回の予告を聞く。 |

▽6時限目 画像処理ソフトウェアの利用

| 学習内容・学習活動 | 指導上の留意点 | |

|---|---|---|

| 展開① (10分) |

<実習>画像の取り込み ・ワープロソフトで作成したデータ(1時限目に作成した作品)を画像処理ソフトに取り込む。  |

・ワープロソフトで作成したデータを、それぞれ別のレイヤーに分けて取込むように指示する。 |

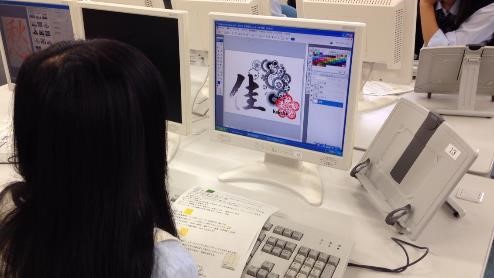

| 展開② (35分) |

<実習>エフェクト機能の利用と背景の工夫 1.ワープロソフトで描いたデータを、どのようなイメージに編集するのかを考える。 2.イメージに沿ってデータを編集する。 3.1で考えたイメージになるように行った工夫について学習プリントに記入させる。 4.自分の制作物で特に力を入れた部分や、表現したかったポイントを学習プリントに記入する。 学習プリント②③  |

・生徒の取組の様子を観察し、アドバイスを行う。 ・背景を制作するときの作業を参考にさせる。 ・画面上で表示されているものと、印刷されている制作物との違いを確認する。 ・印刷サイズはA5にする。 |

| まとめ (5分) |

・本時のまとめと次回の予告を聞く。 |

▽7時限目 まとめと評価

| 学習内容・学習活動 | 指導上の留意点 | |

|---|---|---|

| 展開① (20分) |

<実習>情報の表現方法の考察 ・手描きした作品と画像処理ソフトウェアで制作したものを比較して、その違いについて考える。 ・作業する上での違い、完成した作品の違い、それぞれのメリット・デメリットについて考える。 |

・生徒を指名し、発言させながらそれぞれに感じたことを記入させる。 ・生徒の意見が出つくしたところで、まとめをする。 |

| 展開② (10分) |

<実習>相互評価 ・学習プリント②を使って、相互評価をする。 ・他の生徒の制作物からよいと思う作品を選び、その理由を記入する。 |

|

| 展開③ (10分) |

<実習>自己評価 ・自己評価を記入する。 |

・ディジタル制作において、エフェクトや背景で自分の思ったとおりの効果が出せたかどうかを考えさせる。 |

| まとめ (5分) |

<まとめ> ・この単元で学習したことを振り返る。 |

5 評価規準

評価規準

| 関心・意欲・態度 | 思考・判断・表現 | 技能 | 知識・理解 | |

|---|---|---|---|---|

| 単元の 評価規準 |

・授業での活動に意欲的に取り組むことができる。 | ・自分の意図が適切に他者に伝わるように表現することができる。 |

・画像処理ソフトを利用して、画像を編集することができる。 | ・ディジタル処理や手描きの画像表現についての特性を理解している。 |

| 学習活動に 即した 評価規準 |

①意欲的に作品制作に取り組むことができる。 ②学習プリントに自分の意見や考えを記入することができる。 |

①画像の配置やデザインを考え、自分の意図を適切に他者に伝わるように表現することができる。 | ①画像処理ソフトを利用して、画像を編集することができる。 | ①学習プリントに手描き制作とディジタル制作のそれぞれのメリットがまとめられている。 |

指導と評価の計画

| 時間 | 学習内容及び活動 (指導上の留意点) |

観点別評価内容 | 評価規準との関連 | 評価の方法 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 関心 ・ 意欲 ・ 態度 |

思考 ・ 判断 ・ 表現 |

技能 | 知識 ・ 理解 |

発表内容 | 提出物の内容 | 授業態度 | |||

| 1時限目 | ・漢字・イラスト・サインなどの作品を作成する。 | ・意欲的に作品制作に取り組むことができる。 | ① | ○ | ○ | ||||

| 2・3時限目 | ・印刷した漢字・イラスト・サインを、透明フィルムにマジックを利用してトレースする。 | ・意欲的に作品制作に取り組むことができる。 | ① | ○ | |||||

| 4時限目 | ・エフェクトの基礎知識を理解する。 | ・画像処理ソフトウェアを利用して、効果的にエフェクトを利用することができる | ① | ○ | ○ | ||||

| 5時限目 | ・背景の描き方の基礎知識を理解する。 | ・画像処理ソフトウェアで、背景を描くことができる。 | ① | ○ | ○ | ||||

| 6時限目 | ・画像処理ソフトウェアで取り込んだ、ワープロソフトで作成した作品にエフェクトを付ける。 | ・画像処理ソフトウェアでエフェクトを利用することができる。 | ① | ○ | |||||

| ・自分の作品の意図を記入する。 | ・画像の配置やデザインを考え、自分の意図を適切に他者に伝わるように表現することができる。 | ① | ○ | ||||||

| 7時限目 | ・手描きで作ったものと、画像処理ソフトで制作したものを比較して、その違いについて考える。 | ・学習プリントに手描き制作とディジタル制作のそれぞれのメリットがまとめられている。 | ② | ① | ○ | ||||

6 実践結果の考察

単元終了後に実施した生徒対象のアンケートには、以下のような意見があった。

・透明のフィルムにトレースするということで、画像処理ソフトウェアにおけるレイヤー機能の理解には役立った。

・画像処理ソフトを利用したエフェクトや背景作成によって表現できる幅が広がった。

・手描きと画像処理ソフトを利用した制作物を同じにしたことで、それぞれの良さを実感できた。

指導にあたって、デザインや配色の基本的な知識に関して、美術科の教員と連携することができると、より効果的に表現する方法を理解することができると感じた。

7 おわりに

情報を効果的に表現するための方法を選択する力を身に付けさせたいということで授業を計画した。生徒自身は画像処理ソフトで行える表現の幅に驚いていた。手描き制作をさせたことで、画像処理ソフトを利用すると「簡単に」できるという感想が多くあった。確かに、画像処理ソフトでは、効果を付けることや、模様を描くことは簡単にできるよう感じるかも知れないが、多くの機能がある中でそれらを使いこなして、効果的に情報を表現していくためにはまだまだ多くのことを学ばなくてはならず、そのことをしっかりと生徒に伝え今後の学習につなげていきたい。

画像処理ソフトを指導する中で、レイヤーという考え方をしっかりと理解させられたことで、色塗りや背景を描く時にしっかりとレイヤー分けされていて、トラブルが少なかった。

同じ様に時間をかけて制作したものでも、自分の手で描いた(トレース)作品は思い入れが強く、気に入っているという生徒が多かった。授業を通してはそれぞれの良さを実感するとともに、制作において必要な機器も分かったと思うので、生徒には状況に応じてその方法を選択するきっかけと考えている。