【実践報告4】 夢や目標に向けて,見通しをもって行動できる生徒の育成 -「ドリームマップ」と「目標達成のためのステップ」の活用を通して-

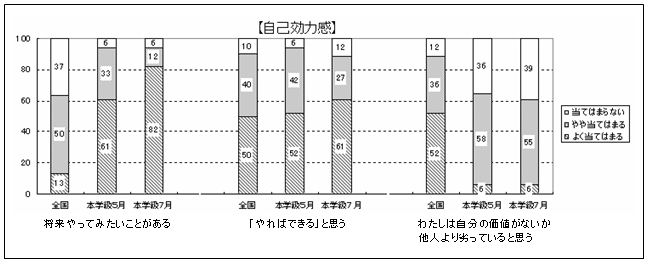

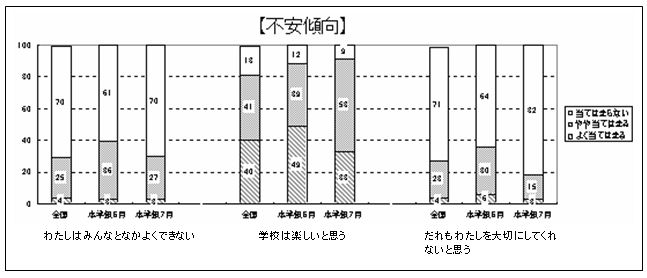

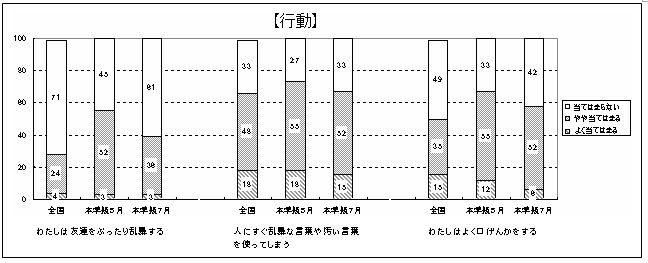

1 対象集団の状況 本学級(1年6組)の生徒は,まだ小学生の面影が残り,とても明るく元気で,素直な生徒が多い。 授業や部活動においても,新しく始まった中学校生活に慣れようと,熱心に取り組むことができてい る。しかし,言われたらやるといった姿勢が目立ち,自主性に欠けている態度が目につくことがある。 文部省が実施した「心の健康と生活習慣の関連実態調査」1)(2000)を5月に行って,全国データ と本学級生徒の結果を比較したところ,自己効力感に関する項目では,「将来やってみたいことがあ る」「やればできる」「私は自分に価値がないか他人より劣っていると思う」のいずれも全国平均よ りも良い結果ではあったものの,「やればできる」という項目については他の項目に比べて低いこと が分かった。このことから生徒たちは,自己肯定感は高く,将来のことについても前向きに考えてい る。しかし,実際に自分はどう行動していったらよいか,その行動は自分にうまくできるかどうか見 通すことができず,やってみようという意欲をもてない生徒が多いと考えられる。これが自ら動き出 すことができないでいる一因とも考えられる。 不安傾向に関する項目の「みんなと仲良くできない」と「だれもわたしを大切にしてくれない」に ついては,「当てはまる」「やや当てはまる」と答えた生徒がやや多く,行動に関する項目の「友達 をぶったりする」「乱暴な言葉や汚い言葉を使ってしまう」「よく口げんかをする」についても「当 てはまる」「やや当てはまる」と答えた生徒もかなり多い結果から,普段の生活の中で,他者を信頼 し,理解しながら接していくことができない生徒が多いことが分かった。 2 支援のねらい 中学校では,3年間を通して,自分の生き方を考え,卒業後の進路を決定していかなければならな い。進路の学習では,1年生に働く意義や職業調べ,2年生に職場体験学習,3年生では就職や進学 先の決定のための学習などがある。しかし,3年生になっても自分の生き方について見通しがもてな かったり,将来の夢に向けて努力できなかったりと,不安や悩みを抱えている生徒も少なくない。 ハヴィガーストは,中学生の時期に当たる青年期の発達課題に「職業の選択及び準備」を挙げてい る。中学校における進路の学習は,この発達課題の達成に向けての学習に当たり,生徒たちは,自己 理解や他者理解を深め,社会とのかかわりを考えながら,将来の準備をしていく必要がある。本実践 では,その準備をする生徒への支援をねらいとする。 そこで,目指す生徒像を「夢や目標に向けて,見通しをもって行動できる生徒」とした。そして, 「ドリームマップ」2)と「目標達成のためのステップ」3)を活用した授業を通して,生徒たちが自分 の「将来やってみたいこと」(夢や目標)を明確にし,見通しをもち,意欲をもって行動できる(進 路意識が高まる・自己効力感が一層高まる)ようにすることとした。また,学びの過程に,グループ・ アプローチを取り入れることで,他者とのかかわりを大切にし,自己を振り返り,お互いの生き方を 理解し,励まし合っていける体験をしてほしいと考えた。生徒たちが,3年生になって進路選択が落 ち着いてできるように,今以上に自分の将来のことを考え,将来を意識した生活を1年生の時からで きるようにしたい。 3 支援の方法 目指す生徒像に迫るために,下記の計画を立て,実施することにした。まず「ドリームマップ」の 作成と発表を通して,夢や目標を具体的にもち,その実現に向けての意欲を高める。次に,「目標達 成のためのステップ」を活用して,目標に向けての計画・実行の経験をすることを通して,自分の夢 や目標に向けて,見通しをもち,計画的に行動する力を養っていこうと考えた。  4 支援の効果の確認方法 支援の効果を確認する方法として,以下の三つを取り上げた。 (1) 心の健康状態と生活習慣の関連実態調査(5月・7月に実施) 文部省が2000年に調査した「心の健康と生活習慣の関連実態調査」の中の質問から10項目(「自己 効力感に関すること」3項目,「不安傾向に関すること」3項目,「行動に関すること」3項目, 「規範意識に関すること」1項目)を選んで調査する。実践前の5月と実践後の7月に実施し,自己 効力感の変容・他者とのかかわりに対する意識の変容から効果を確認する。 (2) 進路成熟度尺度4)(5月・7月に実施) 生徒たちがどの程度,進路に対して成熟した考え方をもっているか,愛知教育大学の坂柳恒夫教授 と竹内登規夫教授によって開発された,進路成熟度尺度を使って効果測定を行う。これは,主に進学 についての進路成熟を扱う教育的進路成熟,主に就職についての進路成熟を扱う職業的進路成熟を測 定するものである。生徒は,それぞれ以下の①から③についての質問項目に回答する。 ① 自律度:進路への取組姿勢が,主体的であるか (10点満点) ② 計画度:将来展望をもち,自己の進路に対して,計画的であるか(10点満点) ③ 関心度:自己の進路に対して,積極的な関心をもっているか (10点満点) 実践前の5月と実践後の7月に実施し,進路意識の高まりの変容から効果を確認する。 (3) 生徒の活動の様子と振り返り 各実践における生徒の活動の様子と振り返りにより,生徒の進路意識の変化,自己効力感や他者と のかかわりについての意識の変化に注目して支援の効果を確認する。 5 実践 (1) 活動① 「ドリームマップの作成と発表」 ア ねらい ・ドリームマップの作成を通して,自己を見つめ,将来の夢(目標)を具体的に設定することがで き,その実現に向けて行動しようとする意欲を高める ・ドリームマップを作成する過程で,グループで仕事調べやインタビューをし合うことを通して, 自己の夢(目標)を確認するとともに,他者の夢(目標)を応援する姿勢をもつことができる ・ドリームマップの発表をし合うことを通して,他者の夢(目標)を受け入れ,理解しようという 意識を高める イ 活動の内容

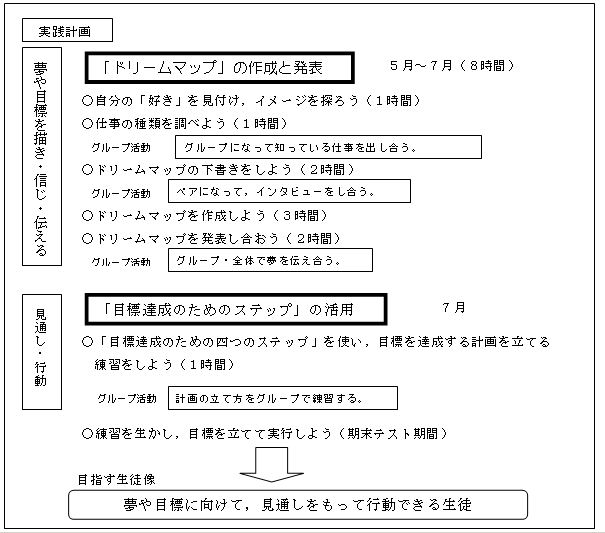

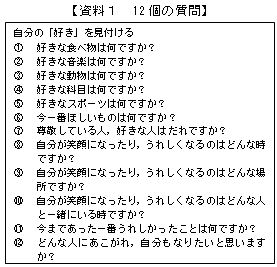

ウ 参加者の様子 (ア) 自分の「好き」を見付け,イメージを探る 「自分の『好き』を見付ける」12個の質問を読み上げて,1個の質問に対して,1分で思い浮かん だものをたくさん書き出すようにした(資料1)。生徒たちは,「好きな食べ物」「好きな動物」など 簡単な質問からしていくことで,だんだん自分のことについて楽しみながら考えることができていた ようである。そして,それぞれの質問に対して,思い浮かんだものをどんどん用紙に書くことができ た。 それぞれの質問について,数人に発表させると,周りの雰囲気も和やかになった。 「自分のイメージを探る」では,「自分は○○です」の○○に,自分のことをどう思っているのか を3分程度で,できるだけたくさん書き出していった。「自分は手伝いが好きです」「自分は明るい です」などプラスのイメージや「自分は怒りっぽいです」「自分は,おしゃべりです」などマイナス のイメージを幾つか考えて書き出すことができた。生徒たちはマイナスのイメージがとても多く,な かなかプラスのイメージが思い付かずにいるようであった。そこで,リフレーミングを行い,マイナ スのイメージをプラスのイメージに書き換えていった。すると,「自分は怒りっぽいです」と書いて いた生徒が「自分は,よく気が付き注意ができる」とか,「自分はおしゃべりです」と書いていた生 徒が「自分は物事をよく知っている」など,プラスのイメージにしようと努力することができた。

(イ) 仕事の種類を調べる 5人から6人のグループになって,思い付く仕事の種類を出し合う活動を行った。「先生・消防士 ・医者・弁護士・漫画家・警察官・・・」など生徒たちは,各グループの中で,楽しそうに幾つかの 仕事を思い浮かべ,挙げていくことができた。各グループで挙げられた仕事の種類をグループの代表 が黒板に書き出した。その後,社会にはたくさんの仕事があることを全員で確認していった。先生と いっても,小学校や中学校の先生,理科や国語の先生などいろいろあることや,医者についても,内 科・外科・歯医者などいろいろあることなどの意見をみんなで出し合うことができた。

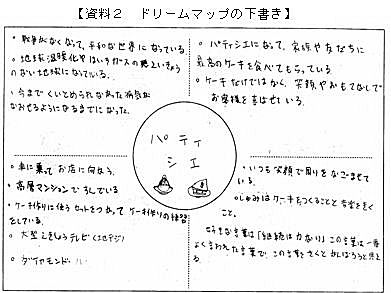

(ウ) ドリームマップの下書きをする 夢がかなった15年後の自分を思い描いて,ドリームマップを書くことにした。用紙の真ん中にやり たい仕事を書き,その周りに,その仕事をしている自分が持っている物,している生活,周りの人に してあげていること,どんな社会になっていてほしいかなどを書いていった(資料2)。 生徒たちは,初めは戸惑っている様子であったが,実際に書き始めると,こんなものが欲しいなと か,こんな生活をしていたいなという気持ちがだんだん高まり,用紙に自分の夢を書くことができた。 未来の自己像をよりはっきりさせていく活動として,「ペアになってインタビュー」を行った。 「仕事をしているとき,どんな洋服を着ていますか?」「どんな食事をしていますか?」などインタ ビューをする側と,それに答える側に分かれ,交代で行った。記録はインタビューをした人が行い, 後で本人に渡すようにした。生徒たちは,15年後の自分になりきって,インタビューに楽しそうに答 えていた。自分一人で考えて,用紙に書いている時よりも,友達とインタビュー形式で行っている時 の方が生き生きとした様子であった。人に聞いてもらえる喜びや友達のことを知ることができる楽し みがあるからではないかと感じた。

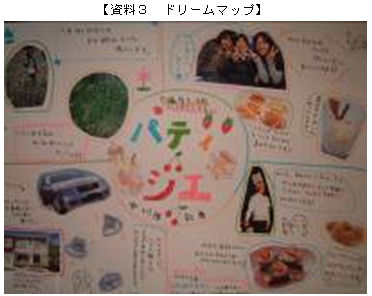

(エ) ドリームマップを作成する いよいよドリームマップを作成。まず台紙の真ん中にやりたい仕事を書き,その周りに各自で用意 した写真や雑誌などの切り抜きをはっていった。生徒たちは,自分・家族・友達の写真,自動車や家 などの広告の切り抜き,インターネットで手に入れた仕事に関する写真などを集めてきて,配置を考 えながらはり付けていった。図画工作のような作業で,生徒たちは楽しそうに活動し,下書きやイン タビューを基に,言葉を書き入れたり,イラストで飾り付けを行ったりして,ドリームマップを完成 させていった(資料3)。

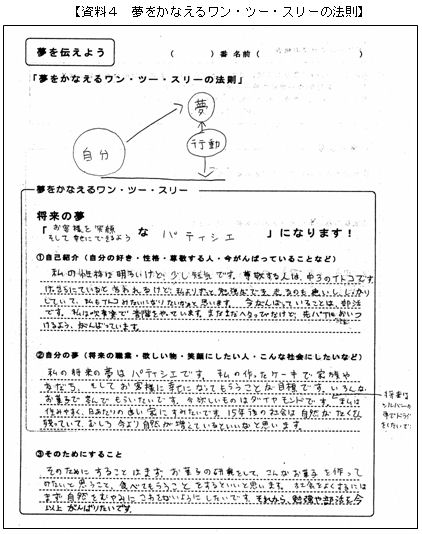

(オ) ドリームマップを発表し合う ドリームマップの発表では,まず「夢をかなえるワン・ツー・スリーの法則」を伝え,発表前に自 分の意見をまとめた。 「ワン」は自分,「ツー」は夢,そして「スリー」は行動を示し,今の自分を見つ,夢に向かって 行動していくことの大切さを話し,生徒たちにそれぞれ自分の「夢をかなえるワン・ツー・スリー」 (発表の内容)をまとめさせた(資料4)。 生徒たちは,今まで作ってきたドリームマップを見ながら,みんなに発表する内容を意欲的にまと めることができた。そして,まとめたものを使って,発表する練習を行った。 発表は,まず5人から6人のグループ内で発表を行い,最後に学級全員の前で発表することにした。 発表の内容は,「自己紹介→自分の夢→そのためにすること」という順序で行った。 生徒たちは,自分の夢を語ることを少し恥ずかしそうであったが,作ったドリームマップを見せな がら,全員頑張って発表することができた。発表を終えると,「発表したからには頑張らなくちゃ」 と自分の夢に向かって前向きな気持ちがもてた生徒もいた。聞く側も友達の夢について興味をもって, 真剣に聞くことができていた。そして,お互いの夢を理解したり,友達の発表から,自分もこれから 頑張りたいという気持ちがもてたりした。中には,自分のことだけでなく,友達を応援していきたい という気持ちをもつことができた生徒もいた。

エ 課題 自分の「好き」を見付け,自分のイメージを探る活動については,生徒たちは,なかなか自分のプ ラスのイメージが見いだせなかったり,マイナスのメージをプラスに変えることができなかったりし た。自分を発見したり,見つめ直したりする活動として,友達からの意見が取り入れられる「よいと こ見付け」のようなエンカウンターを行うことも検討した方がよい。 ドリームマップの作成では,自分がやりたい仕事や欲しい物などに関する適切な写真や雑誌などの 切り抜きを各自で準備することがなかなか難しいと感じた。また,どうしてもきれいに,美しく作ろ うとする気持ちが出てしまい,イラストや写真などのレイアウトが苦手な生徒は,作成意欲が高まら ないところがあった。そのため,作成後の自己評価で,「積極的に作ることができたか」という問い に対して,あまりよい評価をしなかった生徒もいたと考えられる。学校でインターネットを使って資 料集めを行うことも伝えたり,図画工作のように作品のよさを求めるものではないということを伝え たりする必要があると思った。また,イラストや飾り付けに時間をかけてしまう生徒もいて,作成時 間が計画した時間よりも1時間多くかかってしまった。時間配分や用紙のサイズ・イラストなどを個 別に指導していく必要があると思った。 (2) 活動② 「目標達成のためのステップ」の活用 ア ねらい 自分の夢や目標に向けて見通しをもち,計画的に実行する大切さを知る。 イ 活動の内容

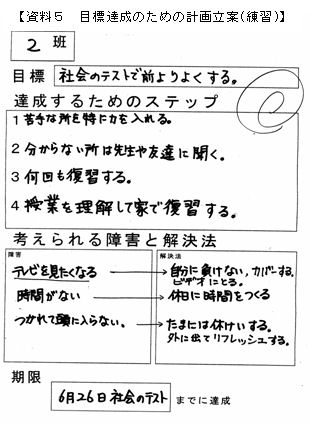

ウ 参加者の様子 (ア)目標達成するための計画立案の練習 「目標達成のための四つのステップ」(①目標を定義する(何を達成したいのか)②目標達成のた めのステップを描く(自分で行動を起こすステップ)③起こりうる障害及び対処方法を考える④期限 を設定する)を使って,短期の目標を立て,計画する練習を行った。5人から6人のグループになり, 今回は,共通の目標「社会のテストを前よりもよくする」を与え,各グループで話し合って計画を立 てていった(資料5)。 生徒たちは,共通の目標が学習関係のものであったためか,目標達成のためのステップについては, グループのリーダー(やや学習に自信がある生徒)が中心となってまとめる姿が多く見られた。しか し,起こりうる障害やその対処方法を考えていくところでは,勉強を苦手とする生徒も意欲的に参加 できていた。 グループで行うことにより,見通しをもって行動していくことが苦手な生徒にとって,友達からの 意見がとても参考になっていった。

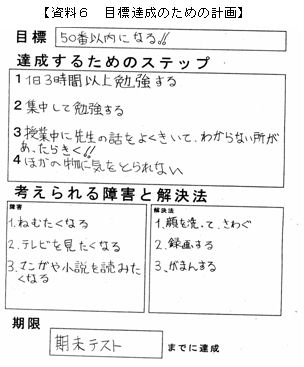

(イ) 自分で目標を立て,計画し,実行する みんなで練習したことを生かし,各自で目標を設定し,計画を立て,実行する取組をした。期末テ ストが近づいている時期なので,それに向けて行った。 生徒たちは,「目標達成のための四つのステップ」に従って,「100番以内に入る」とか「英語を中 間よりあげる」など,それぞれの目標を設定し,自分なりに行動に移すことを計画していった(資料 6)。 事前にグループで練習をしたことで,どの生徒も各自でスムーズに計画を立てることができた。そ して,用紙を家に持ち帰り,目につく場所にはって,実際に実行するように指導した。家に帰っての 行動については,把握しづらいところがあったが,学校で積極的に各教科の先生に質問をしている姿 を多く見掛けるようになり,意識して行動できていると感じた。

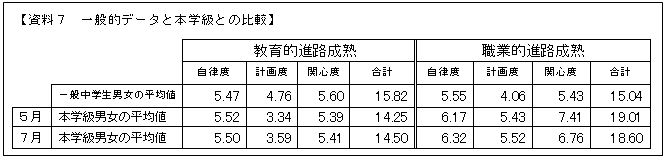

エ 課題 今回は,生徒たちに「目標設定→計画立案→行動」という一連の活動をまず体験させたいと考え, 短期目標を取り上げて実践した。そのことにより,見通しをもって行動することの大切さを伝えられ た。しかし,ステップの内容や障害に対する対処方法などが大ざっぱで,具体性に欠けているところ があったり,実行できずに終わってしまったりして,目標を達成できなかった生徒も少なくない。各 ステップで適切なアドバイスをし,粘り強く取り組めるように支援することが必要であると感じた。 6 結果と考察 (1) 心の健康と生活習慣に関する調査より 実践前と実践後の調査の結果は,以下のグラフのようであった。    調査の結果,自己効力感に関することでは,「将来やってみたいことがある」の項目で「よく当て はまる」と答えた生徒が,実践前(5月)と比べると61%から82%とかなり増えた。「ドリームマッ プの作成」を行ってきたことで,将来の夢や目標がはっきりしてきた。また,「やればできる」の項 目においても「よく当てはまる」と答えた生徒が実践前よりも10%増えた。夢や目標をもつことはで きるものの,それに向けてどのように行動していったらよいか,その行動は自分にうまくできるかど うか予期することができず,自信がもてていなかった生徒たちが,「目標達成のためのステップ」を 使った計画や実行の経験をしてきたことによって見通しがもて,自信がもてるようになってきた。 「わたしは自分に価値がないか他人よりも劣っている」の項目は,「よく当てはまる」と答えた生徒 は6%と少なく,実践後においてもよい結果となった。生徒たちは,高い自己肯定感をもつことがで きていることが分かった。自己効力感を高めることにおいて,本実践は効果があったと考える。 また,不安傾向や行動に関する項目においては全国データに近づくようになり,友達と共に活動し てきたことにより,他者を理解し,信頼する気持ちが高まってきたと考える。他者とのかかわりにつ いては不安な気持ちが小さくなってきているが,「学校は楽しいと思う」について「よく当てはまる」 と答えた生徒が減少している。この結果には,他の要因も考えられる。例えば,部活動において期待 を膨らませて入部したのだが,先輩たちの大会に向けての練習が主で,基礎トレーニングが中心の1 年生にとってはつらく感じることがある。また,学習面で小学校に比べて宿題が多かったり,内容が 難しかったりと苦痛を感じていることがある。これらのことの影響の可能性を考える必要があると考 える。 (2) 進路成熟度尺度より  進路意識の調査として,進路成熟度尺度を実践前(5月)と実践後(7月)に実施した。その結果 は,上記の表のようであった(資料7)。 本学級は,主に進学についての進路成熟を扱う教育的進路成熟については,5月が14.25点,7月が 14.50点という結果で,ともに一般の中学生の15.82点という値よりも低いものであった。これは本学 級が1年生であったことや,研究実践が進学を意識したものではなかったことが考えられる。しかし, 計画度の向上は,見通しをもっていくことの大切さを実践から学ぶことができてきたと考える。 主に就職についての進路成熟を扱う職業的進路成熟については,5月が19.01点,7月が18.60点と いう結果で,一般の中学生の15.04点という値よりも高かった。職業に対しての進路意識は高いと考え る。しかし,5月と7月を比べると,研究実践後,自律度・計画度は向上したものの関心度がやや下 がっている。実践によって,より一層高まると考えていたのだが,結果は進路意識が下がってしまっ た。これは,ドリームマップの作成において,自分の将来やってみたいことがいったんはっきりして しまい,満足してしまい,関心が薄れてしまったように考えられる。実践によって夢や目標が掲げら れたが,それに向けて深く追究していく意識が高まることはなかった。「目標達成のためのステップ」 の活用において短期目標を取り上げて終了してしまったことも原因であると考える。自分の長期目標 (人生設計)にまで膨らませた活動にしていくことで,関心度も高められるのではないかと思う。今 後の課題として挙げられる。 (3) 生徒の活動の様子と振り返りから 活動①②の生徒の様子で述べてきたとおり,生徒たちの活動はとても意欲的で,自分の将来に向け ての進路意識も高まってきた。また,グループ活動によって他者を認めたり,自分の意見などを発表 することで,自信をもったりすることができたと考える。 7 まとめ 今回,生徒たちの進路意識や自己効力感を高める支援として,他者とのかかわりを大切にし,「ド リームマップの作成と発表」や「目標達成のためのステップの活用」を取り入れた実践を行ってきた。 その効果は,結果と考察の(1)~(3)の内容から,表れたと考える。ハヴィガーストの挙げる「職業の 選択及び準備」という青年期の発達課題を生徒が達成するための支援としては,そのスタートとして 価値ある取組であった。中学1年生に作成した「ドリームマップ」を2年時,3年時に修正したり, 書き加えたり,発表し合ったりし,継続して行っていくことで,自分の就きたい職業を決める力が養 われていくと考えられる。また,「目標達成のためのステップ」を人生設計に役立てていくことで, 意欲的に働くことへの準備ができていく。今後も発達課題の達成に有効な支援を継続したい。 <参考資料> 1) 文部科学省『心の健康と生活習慣に関する指導』(文部科学省,2003) 2) 秋田稲美『ドリームマップ 子どもの"生きる力"をはぐくむコーチング』(大和出版,2006) 3) ライオンズクウェスト『思春期のライフスキル教育』(単元7 目標設定のための四つのステップ) 4) 坂柳恒夫・竹内登規夫『愛知教育大学研究報告 進路成熟態度尺度(CMAS)の信頼性及び妥当性の検討』 |