メッセージやHTMLファイルの共有に限定したグループウェア(2/3)

5.サーバーの設定

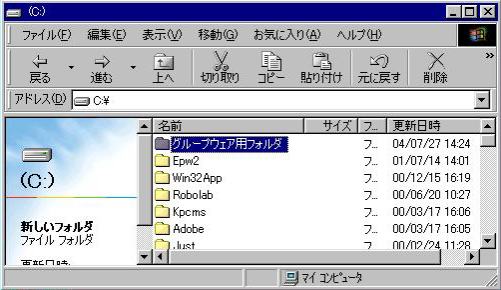

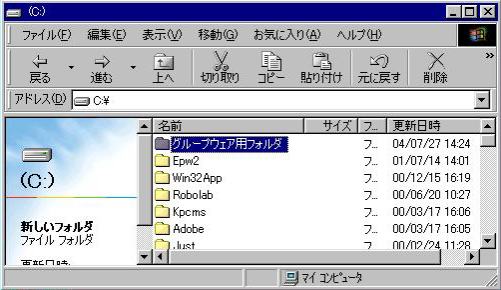

1. サーバー上にデータ保存用のフォルダ(「登録・閲覧先フォルダ」と呼ぶことにします)を作成します。

例 「グループウェア用フォルダ」

- このフォルダは,クライアントからパスワードなしでフルアクセスできるように設定してください。

- 単にデータを保存する役割をするだけなので,サーバー用OSがインストールされている必要はありません。クライアントの中の一つがサーバーを兼ねることもできます。

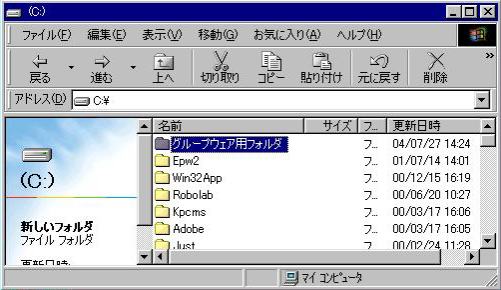

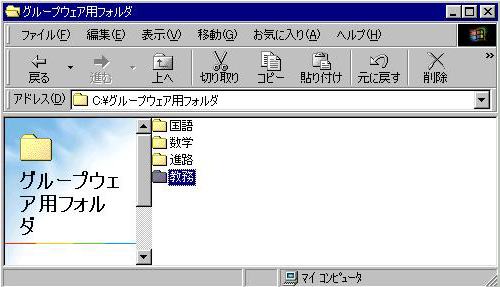

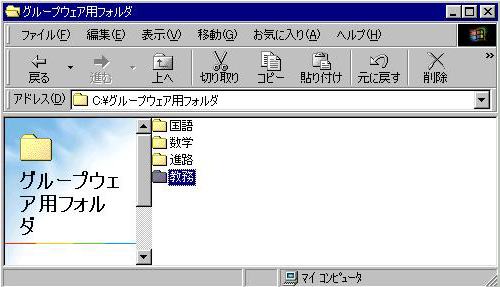

2. 次に,「登録・閲覧先フォルダ」の中に,実際のデータの保存先になるサブフォルダ(「登録・閲覧先サブフォルダ」と呼ぶことにします)を作成します。

- このサブフォルダは,クライアント側から作成,追加,削除,名前変更することもできます。

6.クライアントの設定

1. クライアントに本ソフトウェアをインストールします。

インストールの手順は解凍・インストールを参照してください。

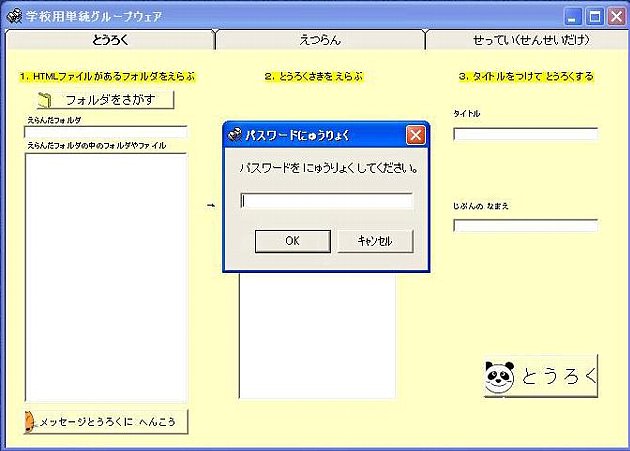

2. スタートメニューから「プログラム」−「グループウェア」−「グループウェア」とたどり起動します。

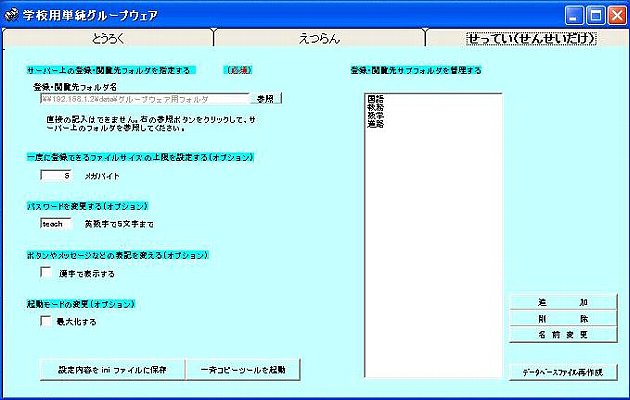

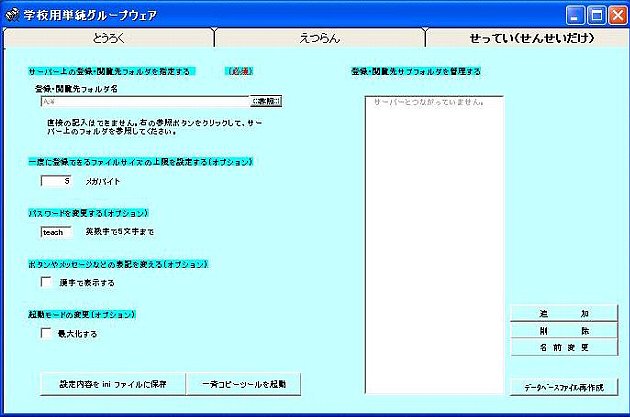

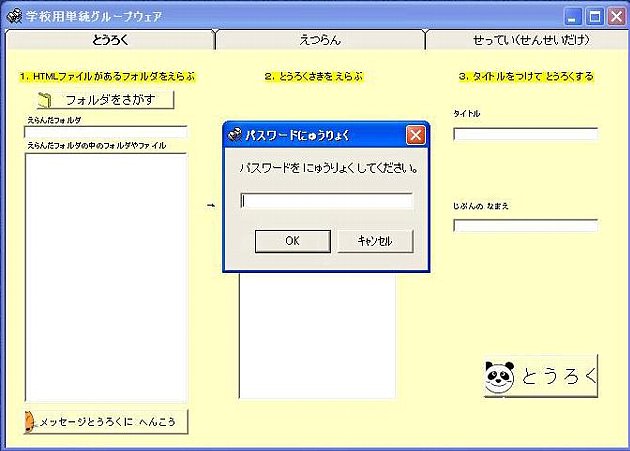

つぎに「せってい(せんせいだけ)」というタブをクリックするとパスワードの入力を要求するダイアログボックスが表示されます。初期状態のパスワード「teach」を入力して[OK]ボタンをクリックすると設定画面が表示されます。

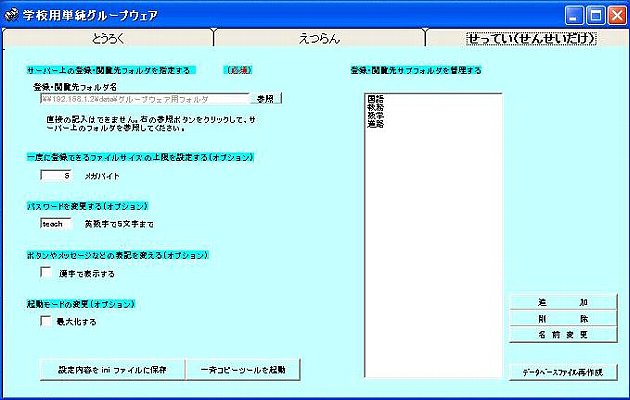

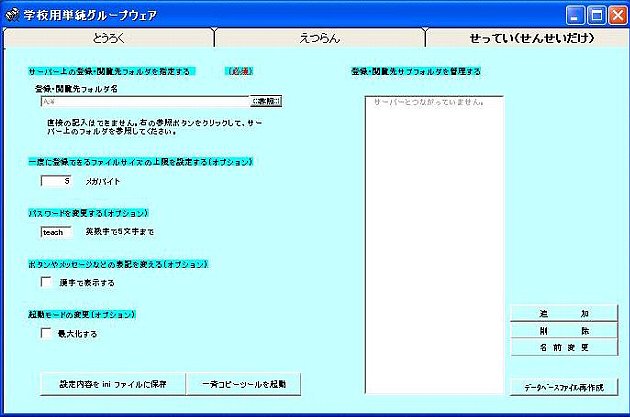

3. 「サーバー上の登録・閲覧先フォルダを指定する」のところの[参照]ボタンをクリックし,サーバー上に作成した「登録・閲覧先フォルダ」(例 グループウェア用フォルダ)を指定してください。これは必須の作業であり,これをしないと本ソフトウェアは使用できません。

- 「登録・閲覧先フォルダ」が正しい場合は,「登録・閲覧先サブフォルダを管理する」のところでサブフォルダを確認できます。

- 「登録・閲覧先フォルダ」が間違っている場合は,「登録・閲覧先サブフォルダを管理する」のところに”サーバーとつながっていません”と表示されます。

- 「一度に登録できるファイルサイズの上限を設定する」

本ソフトウェアはHTMLファイルがあるフォルダを指定して,そのフォルダ内のすべてのファイルやサブフォルダをサーバーにコピーします。この時,全く関係のない大きなサイズのファイルがあった場合,サーバーのディスクスペースを無駄にしたりネットワークに負担をかけるため一度にコピーできるファイルサイズを初期値では5MBに設定しています。

その他の機能

- 「一斉コピーツールを起動」

クライアントの設定は,本ソフトウェアがインストールされたフォルダにsegroup.iniとして保存されます。これを他のクライアントにコピーすれば,他のクライアントでの設定を省くことができます。このボタンをクリックすると「LAN上一斉コピー・一斉削除ツール」というツールが起動し,segroup.iniを他の全てのクライアントに一斉にコピーすることができます。ただし,他のクライアントにすべて本ソフトウェアがインストール済みであることが条件です。

- 「データベースファイル再作成」

本ソフトウェアでは,クライアントからサーバーにファイルをコピーしますが,そのとき同時に「登録・閲覧先サブフォルダ」の中にssgroup.txtという一種のデータベースファイルを作成します。このデータベースファイルが誤って削除されたり,何らかの原因で損傷したりすると,せっかく蓄積したデータをクライアントから見ることができなくなったり,新たな登録ができなくなったりします。そうした万一の事態の際に,該当の「登録・閲覧先サブフォルダ」を指定してこのボタンをクリックすれば,いつでも正常な状態に戻すことができます。ただし,この作業中は,他のクライアントから該当の「登録・閲覧先サブフォルダ」を見ることができません。

前ページへ/次ページへ