|

日本外史 (にほんがいし)

日本外史は、江戸時代、頼山陽が著作した日本の歴史書である。文政10年(1827)に山陽と親しかった松平定信(元老中)に進呈、2年後に発行された。全22巻、漢文で書かれている。 章立ては『史記』世家・列伝に倣って、源氏・新田氏・足利氏・徳川氏の四氏を正記に立て、他の諸氏の歴史を前記若しくは後記として配している。武家の興亡を中心に家系ごとに分割されて紀伝体で書かれている。簡明な叙述であり、情熱的な文章であったために広く愛読され、多くの藩校で教科書として使用されるなど、幕末・明治にかけては大変多くの読者をもった。参考史料として軍記物語なども用いているため、歴史的事実に忠実であるとは言いがたい記事もあるが、正しき者の子孫は栄え、邪(よこしま)なる者は亡びるという一貫した考えが、幕末の尊皇攘夷運動や勤皇思想に大きな影響を与えた。 愛知県との関わり 『日本外史』全22巻のうち、第13・14巻は織田氏、第15〜17巻は豊臣氏、第18〜22巻は徳川氏について叙述されており、愛知の三英傑に特に詳しい。今回収録する豊臣秀吉は、中村区の豊国神社付近の出生と言われており、神社内には今も「日吉丸となかまたち」の銅像が配置されている。

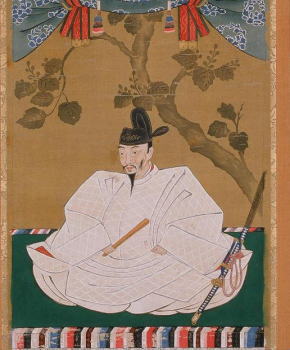

豊臣秀吉像 名古屋市清正秀吉記念館所蔵 教材化のヒント

織田信長、豊臣秀吉、徳川家康と愛知県人ならだれもが知っている三英傑、彼らが生き生きと描かれた文章を、しかも日本漢文で読むのは大変意義深い学習となるであろう。

豊国神社内 日吉丸の銅像 この教材の魅力

『日本外史』は、『史記』を手本に江戸時代後期の儒者頼山陽によって書かれた、漢文体の通史である。愛知県にかかわりの深い人物に三つの章を充てており、愛知県人としては一度は読んでみたい文章である。

豊国神社内 千成びょうたん |

|

|