|

日本の橋(裁断橋)

『日本の橋』は、昭和11年(1936)に刊行された、卓越した審美主義に立脚した評論集である。 そのなかでも雑誌「文学界」に当初発表された評論「日本の橋」は、西洋における橋の意味と 日本の橋の特質を比較し、日本文化の特質を論じたものとして注目され、評論家保田與重郎の 地位を確立するきっかけとなった。 愛知県との関わり 保田與重郎の書いた『日本の橋』は、西洋と比較しながら、日本の橋々について論じたものである が、その中に名古屋市熱田区にあった裁断橋についての叙述がある。その橋は、戦国時代に初陣で戦 死した堀尾金助の母が、わが子の供養にと改修したものである。その後、川の埋め立てに伴って橋は 取り壊された。現在は熱田区の元の場所には縮小されたものが、そして堀尾金助の出生地大口町には 再現されたものがある。なお擬宝珠の実物は名古屋市博物館に保管されている。

大口町の堀尾跡公園に再現された裁断橋

熱田区から移設された裁断橋の欄干 教材化のヒント 堀尾金助の母親の文章は短いが、読む人の心を強く揺さぶる。仮名書き文は平仮名が多くやや読み にくく、漢文はそのままでは読解できない。しかし並べてみることで、分かりやすくなる。それを鑑賞 ・解釈した保田與重郎の文章もまた名文であるので、擬宝珠の銘文と併せて生徒に読ませることで、理 解を深めることができるのではないか。

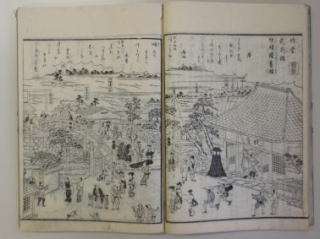

・擬宝珠の文章に表現されている母の強い情念を読み取る力。 ・古文を鑑賞・解釈した現代の文章を読み味わう力。 この教材の魅力 『日本の橋』は、『尾張名所図会』にも登場した熱田区の裁断橋をテーマにした文章であり、出陣 して帰らなかった堀尾金助の供養に橋が造られたことは、名古屋ではよく知られた話である。橋の擬宝 珠に刻まれた母親の文章、銘文はそれ自体が簡潔にして力強く、鑑賞に値するものである。またそれを 鑑賞・解釈した保田與重郎の文章も情理を備えた名文である。

尾張名所図会 「姥堂 裁断橋 呼続浜旧蹟」 |

|

|