|

徒然草 (つれづれぐさ)

清少納言の『枕草子』、鴨長明の『方丈記』と共に古典三大随筆の一つとされる『徒然草』は、兼好法師によって元徳2年(1330)〜元弘元年(1331)に記された。 題名である『徒然草』は、序段の「つれづれなるままに日暮らし硯にむかひて心にうつりゆくよしなしごとをそこはかとなく書きつくればあやしうこそものぐるほしけれ」という文によって名付けられたものである。 上下全二巻、序段と243段の章段から成り、人生論、恋愛観、政治批判など内容は多岐にわたるが、全編を貫いているものは、個人の体験や思考に裏打ちされた無常観である。しかし、世の無常をはかなむのではなく、人生の事実ととらえ、その対処法を説くという兼好法師の柔軟な姿勢が、この作品の価値を永遠のものとしていると言える。 愛知県との関わり

『徒然草』第88段に、能書家として名高い小野道風の偽筆を持っていた人の話が載せられている。

小野道風(894〜966)は、小野篁の孫、太宰大弐葛絃(くずお)の子である。

葛絃が故あって春日井市松河戸に滞在した際、里人の女との間に生まれたと里伝に伝えられている。

道風が春日井の地に生誕したという記述は、南北朝時代成立の「麒麟抄」を初出とし、

天野信景(あまののぶかげ)著「塩尻」などいくつかの文献にみられる。

他に道風生誕にかかわる伝承の記述がないことから、「春日井誕生」が有力な伝承ということになっている。

道風記念館(春日井市松河戸町) 教材化のヒント

『徒然草』は古典を学習する上でも重要な教材である。その魅力は和文体、和漢混交文体、説話体とさまざまな文体を用いた

その卓越した表現力にあると言える。そして何よりも、世の無常を説きながら、そこに登場する人物は

決して古典世界の特別な存在ではなく、現在の私たちと同じ人間であることを描いていることにあるだろう。

古文に親しみ、読解する力を付ける上では、最適な文章だといえる。古典の表現を学ぶとともに、作者のものの見方、考え方をとらえ、

学習者自身のものの考え方を育てることの一助としたい。

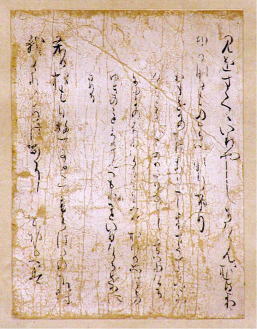

伝小野道風本阿弥切(道風記念館蔵) |

|

|