|

熱田神宮 概要

古くから「熱田さま」「宮」と呼ばれて人々に親しまれてきた熱田神宮は、 伊勢の神宮に次ぐ由緒ある大宮として全国的に知られる古社である。 祭神は熱田大神(あつたのおおかみ)で、三種の神器の一つ草薙神剣(くさなぎのみつるぎ)を ご神体として祀(まつ)っている。相殿には天照大神(あまてらすおおみかみ)・ 素盞嗚尊(すさのおのみこと)・日本武尊(やまとたけるのみこと)・ 宮簀媛命(みやすひめのみこと)・建稲種命(たけいなだねのみこと)を祀る。 創祀(そうし)は、第12代景行天皇の時、その子日本武尊が東国平定の帰路に 尾張に滞在した際、尾張国造(おわりのくにのみやつこ)である乎止与命(おとよのみこと)の娘、 宮簀媛命と結婚し、草薙神剣を妃の手元へ留め置いたまま能褒野(のぼの)で亡くなると、 宮簀媛命は熱田に社地を定め、剣を奉斎鎮守したことによる。 以来、歴代朝廷、代々の幕府、戦国の武将などからの崇敬が厚く、延喜式名神大社・勅祭社に 列せられ、国家鎮護の神宮として扱われてきた。 千九百年にわたる厚い信仰を受けてきた熱田神宮には皇室をはじめ庶民に至るまで多くの崇敬者から の4000点を超える奉納品があり、それらは宝物館に収蔵展示されている。中には、 国宝「短刀 銘 来国俊(らいくにとし)」や重要文化財『日本書紀(紙背和歌懐紙)十五巻』などが ある。国宝、重要文化財、愛知県文化財に指定されたものは170点以上に上る。 熱田神宮は約6万坪の広大な社域を有し、樹齢千年を超える楠をはじめ多くの樹木が茂っている。 熱田神宮は古来「蓬莱島(ほうらいじま)」の名でも知られ、境内・境外にこの名にまつわるものが 多く見られる。年魚市潟(あゆちがた)と熱田の杜の勝景が、東海の中にある不老不死の霊山、 「蓬莱」にふさわしいと考えられたのであろう。

熱田神宮 本宮

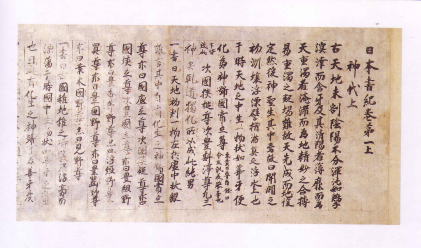

重要文化財 『日本書紀(紙背和歌懐紙)』(熱田神宮所蔵) 熱田神宮と文学

古代から人々の信仰を集めてきた熱田神宮は、多くの文学の中に登場してきた。

主なものを挙げてみると、まず、奈良時代の『風土記 逸文』『古事記』『日本書紀』がある。

それらには、熱田神宮の縁起にまつわる話が書かれている。

熱田神宮 宝物館

熱田神宮 二十五丁橋

熱田神宮古絵図 (熱田神宮所蔵) |

|

|