| (6) 平行線をひくことによってできる図形の性質を再確認させたい。 |

|

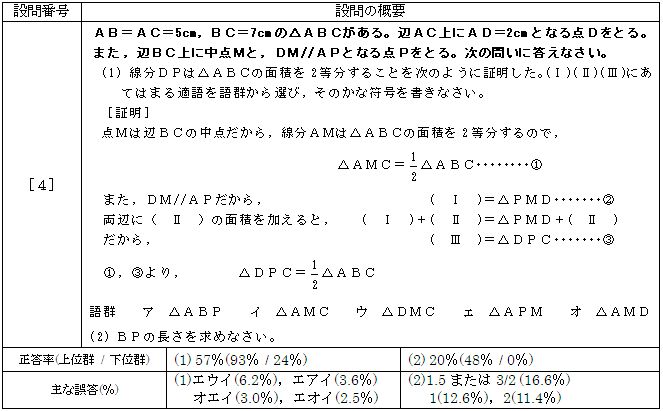

| [4](1)は問題文をよく読んで,図や証明を完成させる問題である。正答率は高かった。 |

|

|

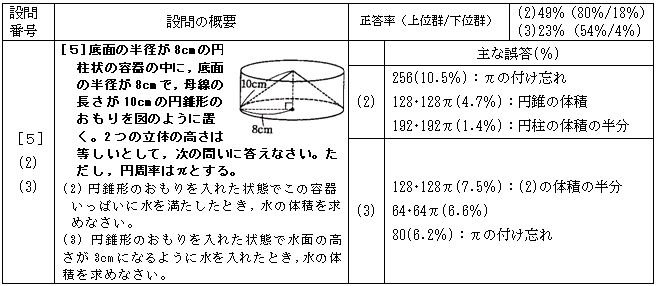

Ⅰ,Ⅱ,Ⅲの中ではⅢが最も正答率が高かった。また,ⅠまたはⅡが不正解でⅢが正解だった割合は全体の22%にのぼり,この中の多くは証明の結論「△DPC=1/2△ABC」と直前の「(Ⅲ)=△DPC」を見比べてⅢの面積が△ABCの半分であることに気づき,イを選択したものと考えられる。すなわち結論から逆にたどって導いたと考えられる。

[4](2)の正答率は(1)に比べ低かった。三角形の相似の関係からPMを求め,BMから引けばよいのだが,気づかなかった者が多かったようである。1.5及び2という誤答は台形APMDをAD=PMの等脚台形だと見た目で判断したことが原因と考えられる。また,見た目から1と答えた者も多かった。

|

| 【今後の指導に向けて】 |

| (1)(2)とも平行線を引くことによってできる三角形に関する問題である。(1)の平行線を利用した等積変形は,活用する場面が多くあるので類題を解かせて定着を図りたい。また,(2)の平行線を引くことによってできる相似な三角形の問題についても,相似な三角形に気付かない生徒もいるので,平行線を引くことにより,どこに相似な三角形ができるかを丁寧に指導していきたい。いずれにしても,平行な補助線を引くことによりいろいろな考え方ができるようになるので,一度これらのことを再確認してまとめておく必要がある。 |

| (7) 図形を苦手としている生徒に自信をつけさせ,図形問題を好きにさせたい。 |

|

|

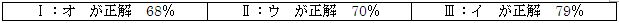

[5](2)(3)は立体の体積を求める問題である。いずれもπをつけ忘れた誤答が多かった。(3)の64πは(1)の答から円柱の体積の半分を除いた後に,円錐の上部の体積を加え忘れたものであった。

上位群と下位群で正答率の差が大きいことと,テストA[5](2)の正答率が低いことから,下位群の中には円錐の体積を求める段階からつまずいている者も多いと考えられる。

|

| 【今後の指導に向けて】 |

| 図形を苦手としている生徒の中には,円錐の体積公式が定着していない者もいる。実験で円錐の体積が円柱の体積の3分の1であることを見せるなどして定着を図りたい。また,体積の足し引きを考える手助けとして3DGRAPES等のコンピュータソフトで映像を提示するのも効果的と思われる。これらの工夫によって興味関心を高めることができれば,理解も深まり図形問題に対する苦手意識を軽減できると思われる。 |